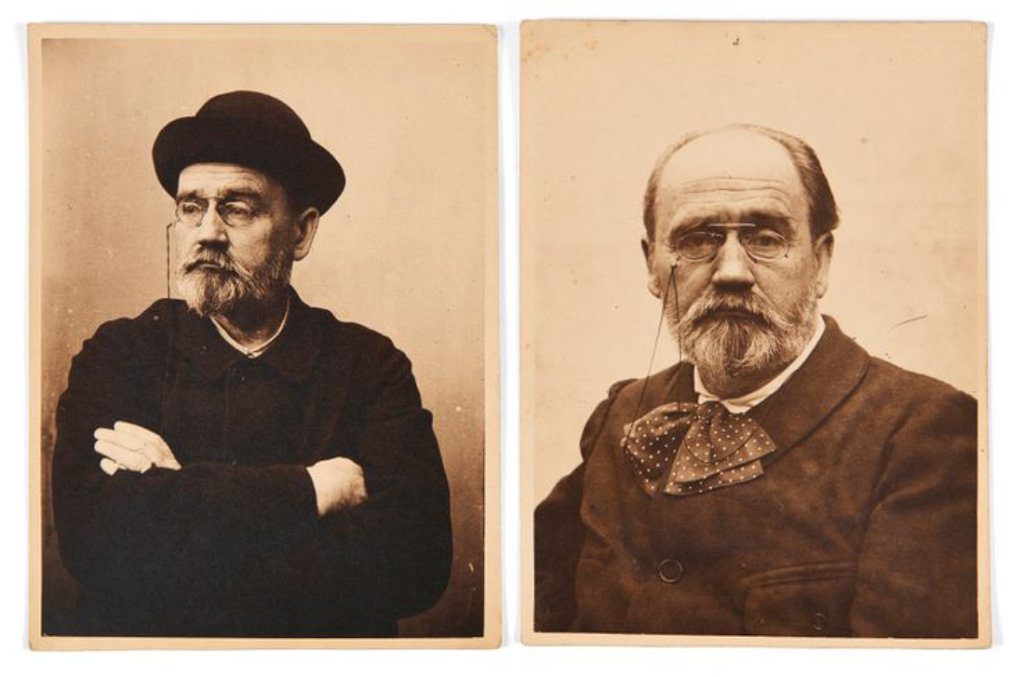

Para la mayor parte del público, el nombre de Émile Zola está vinculado a la literatura, a sus grandes novelas naturalistas como Germinal o La Bestia Humana y, de forma paralela, a su papel en el escandaloso affaire Dreyfus, en el que Zola se posicionó ardientemente a favor del capitán de origen judío, acusado falsamente de espía.

Y si bien es cierto que Zola fue uno de los grandes novelistas de la segunda mitad del siglo XIX, es mucho menos conocido que el escritor francés fue también un habilidoso y brillante fotógrafo, autor de miles de instantáneas que sirvieron para documentar los agitados años del cambio de siglo, pero que también inmortalizó las calles de París y Londres, las ruinas arqueológicas y los monumentos de Roma o los instantes más íntimos de su vida junto a su amante Jeanne y sus hijos Denise y Jacques.

En 1888, en pleno apogeo del éxito de Zola gracias a sus novelas, un hombre llamado George Eastman patentaba en Estados Unidos un invento que revolucionaría para siempre el mundo de la fotografía. Ese año, Eastman patentó su diseño de cámara que utilizaba la película fotográfica en rollo (precursora de los actuales carretes) en lugar de las hasta entonces habituales placas fotográficas.

Con aquella innovación, y con la venta de su cámara 100 Vista, Eastman y su compañía Kodak pusieron la fotografía al alcance de (casi) todos los públicos. Desde ese momento ya no era necesario cargar con las voluminosas, pesadas e incomodas películas de placas, y así la fotografía vivió un boom de popularidad que alcanzó todos los rincones del planeta.

En verano de ese mismo año, Émile Zola tuvo su primer encuentro “serio” con la fotografía, mientras disfrutaba de sus vacaciones en la localidad de Royan. Allí, en compañía de su esposa, de su editor Georges Charpentier y de otros amigos, Zola pasó largas horas charlando sobre fotografía con Victor Billaud, escritor, poeta y periodista que ya se había dejado seducir por el arte de las sales de plata.

Sin embargo, no fue hasta unos años más tarde, en 1894, cuando Zola comenzó a practicar él mismo con el arte fotográfico. En esa fecha compró su primera cámara fotográfica –llegaría a acumular más de diez–, y empezó a explorar sus posibilidades creativas. Parece que en un primer momento su interés por el medio estaba relacionado con su capacidad para capturar la realidad, una característica que le resultaba muy valiosa para documentar paisajes, escenarios urbanos y personajes que más tarde podría utilizar en sus novelas. Poco a poco, su interés por sus posibles aplicaciones fue mucho más allá.

Zola mantenía desde hacía décadas una estrecha amistad con uno de los grandes fotógrafos de su tiempo, Nadar, y en la correspondencia que se conserva comprobamos cómo el escritor le consultaba a menudo sobre cómo conseguir efectos concretos, y le pedía consejos para mejorar su técnica. Gracias a estas recomendaciones, y a su constante práctica, Zola fue mejorando poco a poco su destreza, hasta convertirse en un sobresaliente fotógrafo.

La pasión de Zola por la fotografía llegó a tal punto que el escritor construyó sendos cuartos oscuros y laboratorios fotográficos en los sótanos de tres de sus casas, de forma que él mismo podía revelar sus placas y negativos y positivar sus copias en cualquier momento. Además, el escritor y fotógrafo fue un constante experimentador, pues probó diferentes formatos, empleando cámaras de placas de distintas dimensiones y también película. Zola se atrevió incluso a modificar mecánicamente algunas de sus cámaras para alterar el obturador y conseguir realizar autorretratos –más de un siglo antes de los hoy omnipresentes selfies– y fotos de grupo a distancia.

En cuanto a los temas, Zola buscó la inspiración en todos los registros posibles: paisaje, temas naturales, escenas cotidianas, retratos… Sin embargo, hubo algunos temas que le cautivaron especialmente. Por ejemplo, durante un tiempo se obsesionó por registrar el movimiento y sus efectos plásticos en las fotografías. También era un amante de las vistas panorámicas, y en sus últimos años empleó una cámara Kodak Panoramic que le permitía realizar instantáneas de 3,5 por 12 pulgadas (9 x 30 cm aproximadamente).

Pero por encima de todo, sus fotos más valiosas y singulares son quizá las que tomó en sus momentos más íntimos. Casado desde 1870 con Alexandrine Mélay, Zola fue un marido ejemplar durante muchos años. En 1888, sin embargo, el escritor inició un apasionado romance con Jeanne Rozerot –una muchacha más de veinte años más joven que él–, con quien tuvo dos hijos: Jacques y Denise.

El amor por Jeanne le llevó a iniciar una doble vida “clandestina” que duró hasta su muerte. Por las mañanas trabajaba en su casa y comía con su esposa Alexandrine, pero por las tardes su corazón y su cariño estaban junto a Jeanne y sus hijos. Zola compró varias casas a su amante –una en la ciudad y otra en el campo, en Verneuil–, de forma que siempre pudiera tener cerca a su otra familia. Fue en aquellas horas más íntimas cuando Zola dio rienda suelta a su pasión fotográfica.

El escritor retrató a su querida Jeanne en todas las poses y escenarios imaginables. Hizo lo mismo con sus hijos, a quienes retrató en momentos de ocio y de estudio, inmortalizó sus momentos de diversión en paseos a pie y bicicleta por los bosques cercanos al Sena, y documentó hasta el último de los acontecimientos que vivían juntos. En total, miles de fotografías en todos los formatos posibles.

Tras su exilio en Londres a causa de su participación en el caso Dreyfuss –retiro obligado que aprovechó también para fotografiar la capital británica–, Zola se lanzó de nuevo a capturar la esencia de las calles de aquel París que cambiaba a ritmo vertiginoso coincidiendo con el cambio de siglo. En sus placas y negativos descubrimos imágenes de las Tullerías, de la plaza de Clichy o del Bois de Boulogne, entre otros muchos rincones.

La última gran creación fotográfica de Zola tuvo lugar en 1900, año en el que París asistió a la celebración de la Exposición Universal. Las anteriores exposiciones que habían tenido lugar en la capital francesa no habían causado excesiva admiración en Zola, pero por alguna razón –quizá porque ésta coincidía con el nacimiento de un nuevo siglo–, el escritor y fotógrafo pasó cientos de horas documentando los pabellones, las construcciones y los ingenios que podían verse en el evento. Fue su último legado en imágenes –cientos de ellas–, antes de fallecer en 1902 a causa de una intoxicación por dióxido de carbono, en un incidente que siempre ha estado rodeado por la sospecha del asesinato.