A comienzos del siglo XVII, la corte española asistió con asombro a la llegada de una insólita comitiva procedente de las lejanas tierras de Persia. Aquella embajada, que llegaba para sellar un pacto para vencer al enemigo común –el odiado y peligroso Turco–, había realizado un largo y peligroso viaje para llegar a su destino: de Isfahán a Valladolid pasando por Rusia, el océano Ártico, Centroeuropa, Italia y el sur de Francia.

«Después de la peregrinación de Marco Polo véneto, y la que dicen del infante de Portugal, y la vuelta que dio la nao Victoria al mundo, no pienso ha habido otro viaje como el nuestro…». Con estas palabras, recogidas en unas Relaciones que vieron la luz en el año 1604, se refería el joven don Juan de Persia a la insólita y peligrosa aventura que él y un grupo de compatriotas habían protagonizado apenas unos años antes cuando, tras salir de Isfahán, recorrieron buena parte de Oriente Medio y Europa con el fin de cumplir una importante misión diplomática: reunir a los monarcas cristianos europeos en una alianza para atacar a su enemigo común, el Imperio Turco.

Uruch Bech –ese era el verdadero nombre de don Juan de Persia, antes de ser bautizado en la fe cristiana– era hijo de un militar y destacado miembro de la corte safaví y, debido a esta proximidad con el sah Abbás, el joven caballero fue seleccionado para participar en aquella insólita jornada. Su tarea, además de acompañar al embajador, consistía en dejar por escrito todos los pormenores de aquella odisea que les llevaría a recorrer miles de kilómetros y a arriesgar la vida en no pocas ocasiones.

Guerra al turco

A lo largo de todo el siglo XVI, el imperio safávida iraní (de credo chiita) había estado guerreando de forma continua con los turcos (suníes), su enemigo natural. Aquella guerra constante era alentada y apoyada por Portugal, quien desde 1510 estaba en posesión de la isla de Ormuz, en aguas del golfo Pérsico, un enclave estratégico para el comercio de la corona portuguesa y sus posesiones en las Indias Orientales. Cuando en 1580 Felipe II sumó Portugal a sus dominios, el monarca español heredó todos sus territorios en Oriente, pero con ellos la amenaza turca –que hasta entonces se limitaba al Mediterráneo– se amplió también al Mar Rojo y al Golfo Pérsico.

Por esta razón, el rey Felipe intentó continuar la beneficiosa “colaboración” iniciada por los portugueses con los iraníes, pero con resultados negativos, pues las dos embajadas que envió acabaron en desastre: la primera por el naufragio del barco en el que viajaban sus legados, y la segunda porque el emisario elegido acabó enfrentado a los persas.

En 1590 –sólo dos años después de su ascenso al trono–, el sah Abbás se había visto obligado a firmar una dolorosa paz con los otomanos que le supuso la pérdida de importantes territorios. Conocedor de los fallidos intentos de Felipe II por establecer una alianza con su antecesor, Abbás llevaba tiempo valorando la posibilidad de retomar el contacto con Occidente, en esta ocasión siendo él quien enviara una embajada para pactar una alianza.

A punto de entrar en el nuevo siglo, en 1598, y con el sah cavilando sobre aquel ventajoso pacto con los cristianos, un peculiar grupo de ellos, de nacionalidad inglesa, hizo aparición en sus dominios. Los extranjeros –dos hermanos llamados Anthony y Robert Shirley, a quienes acompañaban otros treinta compatriotas–, fueron recibidos por Abbás el Grande, y se presentaron como primos y emisarios del rey de Escocia, «que por tan conocido de todos los reyes cristianos –escribió don Juan en sus Relaciones–, era enviado dellos para que, como embajador suyo, tratase con el rey de Persia que se confederase con ellos, para hacer guerra al turco, como a enemigo común de todos».

Parecía que el destino se había prestado a cumplir los sueños del monarca: aquellos caballeros ingleses traían como misión la misma que él había estado planeando durante años. En otro aparente guiño de los cielos, en aquellas mismas fechas llegaron hasta Isfahán dos frailes portugueses: el franciscano Alfonso Cordero y el dominico Nicolás de Melo. Ambos viajaban hacia Lisboa, y tras salir de Ormuz habían tenido noticias de un grupo de cristianos –los ingleses– que estaban en tierras persas, y se habían apresurado pensando en unirse a ellos.

Anthony Shirley, que en realidad tenía poco de embajador y mucho de truhán y aventurero [ver anexo], vio en la aparición de los frailes portugueses una oportunidad perfecta para convencer al sah de que lo nombrase a él como su legado ante los distintos monarcas europeos.

Shirley consiguió convencer al dominico Nicolás de Melo, engatusándolo con halagos, para que hiciese creer al sah que entre los monarcas cristianos no había enemistades, sino que todos vivían en paz gracias «a la obediencia y respeto que los reyes cristianos tienen al padre grande de Roma».

Así, convencido de la viabilidad de aquella alianza múltiple, el sah ordenó que se dispusiera todo para enviar una embajada que recorriese buena parte de las cortes europeas y sentara las bases de una coalición para aplastar a la Sublime Puerta.

Comienza la aventura

El Gran Abbás dispuso que la embajada estuviera dirigida por Anthony Shirley y por un noble de su corte, Uzén Alí Bech, quien debía entregar personalmente sendas cartas para los distintos gobernantes de Moscovia, Polonia, Inglaterra, Alemania, España, Francia, la república de Venecia y los Estados Pontificios.

A Shirley y Alí Bech se sumaron los dos frailes, otros cuatro caballeros persas –entre ellos don Juan, el futuro autor de las Relaciones–, un alfaquí llamado Amir, cinco intérpretes y quince ingleses, acompañados por treinta y dos camellos y un puñado de caballos y bestias de carga para transportar los víveres y los regalos para agasajar a los monarcas cristianos. Atrás quedaban Robert Shirley y otros quince ingleses, mantenidos por el sah en calidad de “invitados” –rehenes en realidad–, hasta que se produjera el regreso de la embajada.

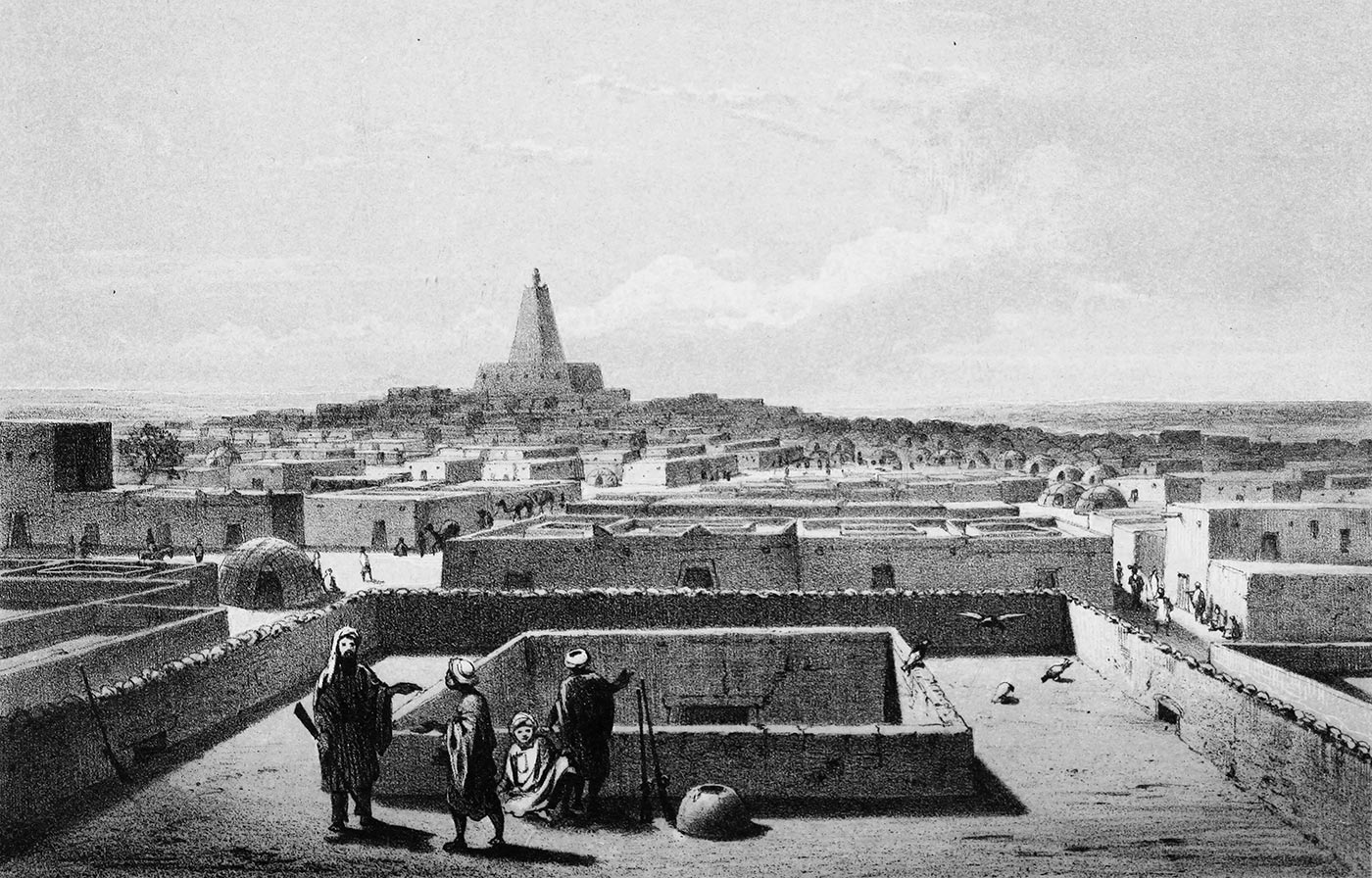

Así, «tomando la bendición y licencia del rey en Isfahán», salió parte de la curiosa comitiva rumbo a su destino –los ingleses se habían adelantado un par de meses–, en el «año de la Encarnación de Cristo de mil y quinientos y noventa y nueve, jueves por la tarde a nueve de julio». Los viajeros desestimaron realizar la travesía en barco –lo que habría sido más rápido– por las muchas horas de navegación, y como Shirley y sus hombres habían llegado a través de Grecia disfrazado de turcos, aquella ruta también estaba descartada.

Tomaron por tanto la ruta por Tartaria y Moscovia, con la idea de continuar después viaje por Polonia y Alemania, y más tarde seguir en dirección a Italia y el resto de reinos cristianos.

Los dos grupos se reunieron en la cercana ciudad de Qazvin (Casbín), donde pasaron unas dos semanas aprovisionándose de víveres y comprando más regalos. Después partieron en dirección a Gilán, a orillas del mar Caspio, cuyas aguas se apresuraron a cruzar a bordo de un navío. Y fue aquí, apenas iniciada su aventura, cuando tuvieron que enfrentarse al primero de los muchos peligros que se encontrarían en su viaje:

«…Y el día siguiente, pareciendo mar bonanza, nos hicimos a la vela; pero bien se echó de ver el poco conocimiento de los marineros, pues cargó una tempestad a tres o cuatro millas de navegación, tal, que el viento rompía las velas, y era de modo que temimos muchas veces ser anegados (…) Duró la tempestad toda la noche, y al amanecer nos hallamos en el mismo puerto y ciudad de donde habíamos embarcado».

Aquella terrible noche en medio de la tormenta, en la que además de haber arriesgado la vida no habían avanzado una sola legua de viaje, hizo mella en el ánimo de parte de la comitiva. Algunos de ellos, como cuenta don Juan de Persia, pensaron en abandonar y regresar a Isfahán, pues parecía «no ser voluntad del cielo que hiciésemos esta jornada».

Sin embargo, les pudo más el miedo a la ira del sah que el temor a la muerte a manos de las fuerzas de la naturaleza, pues en cuanto regresó el buen tiempo volvieron a hacerse a las aguas, en esta ocasión sin percances, y tras dos meses navegando por la costa, llegaron por fin a Astracán. Allí coincidieron con otros persas que también se dirigían en embajada para encontrarse con el gran duque de Moscovia, y decidieron unirse a ellos para compartir las fatigas y peligros del camino.

Desde allí subieron aguas arriba por el Volga, distribuidos en varias galeras «muy bien labradas y con cien remeros cada una», y acompañados por cien soldados que el señor de Moscovia había enviado para que se encargaran de su guarda y escolta.

En la corte del zar

De este modo avanzaron durante dos largos meses, hasta que se encontraron con que las aguas del río estaban tan heladas por el frío que tuvieron que continuar viaje montados en trineos. Durante todo este tiempo, sometidos ya a los rigores del invierno, Uruch Bech no había dejado de anotar todo aquello que llamaba su atención, tanto de las gentes de aquellas tierras, como de sus costumbres o de las maravillas de la naturaleza –con paisajes tan distintos a los de su patria–, y los animales que la poblaban.

Así, mientras subían aguas arriba del Volga, el joven persa había quedado asombrado al descubrir que los pescadores que faenaban en el río capturaban unos «pescados grandes, al modo de los salmones en España, aunque más largos y más hermosos a la vista (…) Y es cosa admirable, que nadie osa comer la carne de estos pescados, sino que los pescan para sacarles unos huevos que tienen (…) Son negros como los higos maduros, y son muy sabrosos al gusto (…) Y es uno de los mayores regalos de aquella tierra».

El exquisito caviar ruso supuso toda una sorpresa para el paladar del persa, pero aquella era sólo una de las muchas delicias que estaba a punto de disfrutar en su próximo destino, la corte de Borís Godunov, el gran duque o zar de Moscovia, adonde llegaron un viernes del mes de noviembre de 1599. La recepción que recibieron al llegar a las calles de “Mosca o Moscao” (Moscú) fue propia de reyes, pues salieron a recibirles «infinito número de gentes», entre ellos «nobles todos grandes y titulados y señores de vasallos y caballeros de cuenta, me pareció que serían más de seis mil, y para que nosotros entrásemos nos envió el rey doscientos cochecillos o literas».

Tanto la legación de Alí Bech y Shirley como la del otro persa fueron recibidos de forma espléndida, siendo alojados en «unas casas muy principales, a modo de una gran fortaleza, y dejaron con nosotros a trescientos hombres de guarda».

Pasados ocho días, el gran duque les recibió en su palacio, atendiendo a los embajadores y tomando las cartas que llevaban para él, y después disfrutaron de un festín en el que se «sirvieron a cada persona más de cuarenta platos, y todo lo que en ellos se traía era entero, y eran terneras, venados, carneros, patos, ánades y otras aves de agua; y los panes que servían eran tan grandes, que un pan con dificultad lo podían traer dos hombres».

La estancia en Moscú se alargó más de lo previsto, pues durante cinco meses no pudieron abandonar la ciudad, en parte debido a las inclemencias del durísimo invierno moscovita, en parte por la negativa del zar a flanquearles el paso por tierra en dirección a Polonia pues, según decía, era mucho más aconsejable viajar por mar partiendo del puerto del Arcángel para surcar las frías aguas del Ártico. En realidad, Godunov quería que la embajada viajase por barco hasta Inglaterra, llevando cartas de recomendación para favorecer el comercio de sus territorios.

En este punto del viaje la expedición había visto menguar el número de sus miembros en cinco personas: cuatro criados –que tomaron el camino de vuelta a Persia–, y el fraile Nicolás de Melo, que desapareció en Moscú sin dejar rastro. La misteriosa desaparición del religioso hizo aumentar las sospechas que los persas tenían sobre las verdaderas intenciones de Shirley, pues temían que había sido él quién lo había hecho desaparecer:

«Sospechamos –dice Uruch Bech en sus Relaciones– que don Antonio Sherley le desapareció, porque cuando veníamos navegando en las galeras por el río Volga, lo tenía para matar en lo bajo de la galera, en un camarote, de donde lo sacamos los persianos. Decía el fraile que había emprestado al dicho don Antonio mil escudos y noventa diamantes pequeños, y que, porque le pedía que le pagase, le quiso matar».

Por las aguas del Ártico

A pesar de la desazón que causó la extraña e inquietante ausencia del fraile, el grupo continuó viaje y, siguiendo la “sugerencia” del duque de Moscovia, partieron de la ciudad en la Pascua de Resurrección, con destino al puerto del Arcángel.

Antes de zarpar para seguir con su viaje por las frías aguas del norte, don Juan de Persia y sus acompañantes habían tenido ocasión de presenciar otras maravillas de la naturaleza, entre ellas el llamado Sol de Medianoche: «Aquí pasamos en otro día a otro lugar que se llama Turavichis, y desde este lugar se nos acabó la noche, que nunca dejaba de ser día, porque en esta tierra el mes de marzo, abril y mayo, no hay noche, y otros tres meses de invierno siempre es de noche sin alcanzar día. Por esta tierra, como se ve, en tantos grados, se nos hizo muy extraña esta manera de vivir, no anocheciendo jamás».

Mientras estaban en Goret Arcancher (Arcángel), «puerto conocidísimo a donde desembarcan la máquina de los navíos de Francia, Inglaterra y Alemania», Shirley volvió a actuar de forma extraña, pues con la excusa de que resultaría demasiado incómodo y peligroso llevar todos los regalos en el barco flamenco en el que debían embarcar, sugirió que los entregaran a un amigo suyo inglés, que dirigía un «navío fuerte y ligero», que se los devolvería cuando llegaran a Roma.

No sin muchas reticencias, el embajador Alí Bech accedió, pues el Gran Abbás le había ordenado seguir los consejos del británico. Sin embargo, aquella decisión, como se verá, terminaría por desvelar el auténtico rostro de Shirley que, como se lamentaría más tarde don Juan de Persia, «trujo siempre ánimo de engañarnos».

Una vez hechos a la mar, y mientras rodeaban la costa de Suecia, volvieron a enfrentarse a grandes peligros. Primero se toparon con varios corsarios ingleses, que les quisieron «embestir y robar». Por suerte, cuando ya todo parecía perdido, Shirley y sus hombres gritaron a los corsarios en inglés, advirtiéndoles de que eran compatriotas, y detuvieron así el ataque.

Pero lo que no consiguieron los corsarios británicos, a punto estuvo de lograr una terrible tempestad que se desató en aquellas aguas. Una tormenta tan grande, «que no dejó gúmena ni jarcia que no maltratase», y durante cinco días tuvo a nuestros protagonistas encomendándose a Dios. Por suerte para ellos, pasado ese tiempo el viento comenzó a cambiar y pudieron continuar viaje sin mayor percance.

Además de los peligros, las frías aguas del Ártico también guardaban sorpresas más agradables para los arriesgados viajeros, pues allí vieron maravillas de la naturaleza, como gigantescos “pescados” que viajaban en manada, «algunos tan grandes, que creíamos ser navíos, de que se sacudían sobre el agua».

Ante el emperador

Tras más de dos meses de navegación, la embajada alcanzó por fin Embden, en el estuario del Elba. Una vez en Holanda, fray Alonso Cordero tuvo que vestirse de persiano, pues siendo protestantes las gentes de aquellas tierras, corría peligro de ser descubierto y acabar ejecutado. De allí embarcaron de nuevo para un breve viaje a tierras alemanas, donde ya continuaron por tierra hasta llegar, el 20 de octubre del año 1600, a su nuevo destino: Praga, donde les esperaba el emperador Rodolfo II.

Si el recibimiento del gran duque de Moscovia había sido fastuoso, el del emperador de la Alemania no se quedó atrás. Seis riquísimos coches y cuatrocientos hombres a caballo –según el testimonio del embajador español en la ciudad, don Guillén de San Clemente–, acudieron a recibir a los viajeros a la entrada de la ciudad, aunque al asombrado Uruch Bech le parecieron «más de diez mil», tal y como dejó por escrito en sus Relaciones.

Mientras la delegación estaba en la corte, el embajador español envió una carta a España informando de los hechos allí ocurridos, incluyendo la información aportada por el fraile Alfonso Cordero sobre la curiosa embajada y sus intenciones, aunque para entonces el Consejo de Estado ya había recibido noticias de la misma por otras vías, por ejemplo a través de sus hombres en Roma, que ya habían sido informados con anterioridad.

Esta correspondencia paralela al viaje de nuestros protagonistas, en la que Felipe III iba siendo puesto al tanto de sus resultados, ha sido estudiada a fondo por el historiador Luis Gil Fernández, cuyo análisis supone un complemento perfecto a la información ofrecida por don Juan de Persia.

Tras más de tres meses alojados en la corte de Praga, los viajeros partieron de nuevo el 5 de febrero de 1601. En la nueva ruta disfrutaron de la belleza de las ciudades alemanas, pasando por Nuremberg, Augsburgo, Munich o Innsbruck –entre otras–, en las que la belleza de las mujeres y la limpieza de las calles admiraron mucho a Uruch Bech y sus acompañantes. Por fin, y tras no pocas fatigas, la embajada llegó a Italia, iniciando un nuevo recorrido que les llevó por las hermosas ciudades de Mantua, Verona, Ferrara –tuvieron que pasar por alto Venecia, con gran disgusto para ellos, pues coincidió que se encontraba allí un embajador turco–, Florencia, Pisa y Siena.

«Aquí –cuenta don Juan– riñó el embajador de Persia con don Antonio Shirley, y llegaran las cosas a mal, si el cardenal que había enviado Su Santidad no se hallara presente». La pelea se había iniciado porque Alí Bech reclamaba al inglés los cofres con regalos que Shirley se había empeñado en trasladar en otro barco, y que supuestamente debían recuperar en Roma. Los regalos, como ya se temían los persas, nunca aparecieron, pues Shirley los había vendido a mercaderes ingleses.

La confirmación de las sospechas hizo insostenible la relación entre el persa y el británico, que incluso llegaron a agredirse mientras estaban en la ciudad de Viterbo. Para entonces la disputa había pasado ya al terreno de la diplomacia, pues cada uno de ellos aseguraba ser el verdadero embajador del sah, una discusión que ya había aflorado mientras estaban en Praga, aunque con menos fuerza.

Así, enfrentados, llegaron los miembros de la embajada a la ciudad de las siete colinas, y tuvieron que ser alojados en estancias diferentes para evitar que volvieran a agredirse. Finalmente, parece haber sido Alí Bech quien acabó considerado como embajador principal, aunque el pontífice los recibió a ambos y a los dos tomó en consideración.

De hecho, sin que nadie más lo supiera, el Papa encomendó a Shirley la misión de regresar a Persia para entregar al sah una carta en la que le exponía su visto bueno a sus pretensiones de unir a los monarcas cristianos contra el enemigo turco. El inglés abandonó Roma con tanto secreto que los persas no tuvieron noticia de ello, y tomaron su desaparición como una prueba más de su traición: «Cuando quisimos partir de Roma, y miramos por don Antonio, no pareció él ni los ingleses, porque se habían huido».

La llegada a España

Así, con los primeros calores de junio de 1601, los persas –ya libres de la compañía inglesa– pusieron rumbo a España para discutir los pormenores de la alianza con el rey Felipe III.

El pontífice había entregado a los aventureros 2.000 ducados para sufragar los gastos del viaje, además de salvoconductos para que llegaran sanos y salvos a la Provenza y el Languedoc. También ordenó que les acompañaran un canónigo de Barcelona, Francisco Guasch –que conocía las tierras catalanas–, y un intérprete llamado Tomás Armeno, que dominaba varias lenguas.

Por su parte, el duque de Sesa escribió al duque de Feria –virrey de Cataluña– y al del Alburquerque –virrey de Aragón– para advertirles de la llegada de los viajeros, de forma que los recibieran como merecían y facilitaran su viaje. Desde Génova los persas partieron con rumbo a Francia y, una vez en suelo galo, viajaron por Aviñón, Montpellier, Narbona y Perpiñán, donde el gobernador de esta plaza les facilitó una escolta de treinta soldados para que les protegieran del peligro de los bandoleros de Cataluña.

Antes de entrar en la Ciudad Condal fueron recibidos por el duque de Feria, quien mandó en su busca «muchos coches y caballos». Uruch Bech y sus compañeros quedaron muy complacidos con el trato y con lo que vieron en Barcelona, pues «la labor de sus edificios y limpieza de sus calles nos enamoró mucho».

Desde allí viajaron a Zaragoza, donde también tratados con gran cortesía por el virrey, siendo recibidos por toda la nobleza de Aragón. En la capital del Ebro estuvieron tres días, donde vieron todas «las curiosidades de aquella ciudad, que son muchas, particularmente la iglesia y capilla de Nuestra Señora del Pilar, que después de la de Monserrate, que vimos al salir de Barcelona, aunque infieles, nos agradó mucho».

Tras aquellas escalas, los persas llegaron por fin a Valladolid –donde se encontraba entonces la corte– el 13 de agosto de 1601. Felipe III los recibió y aceptó sus cartas y memoriales, que incluían todas las peticiones y sugerencias del sah de Persia.

Después de considerarlas con detenimiento, el Consejo de Estado decidió que la propuesta del Gran Abbás podía resultar muy provechosa para los intereses de España, por lo que sugirió «aceptar su oferta y responder a sus cartas con mucha demostración de buena voluntad» y dispuso que se enviaran dos personas que, a modo de embajadores, firmaran la amistad con los persas e introdujeran en aquellas lejanas tierras el culto cristiano, pues habían sabido que el sah estaba abierto a tal cosa.

Los persas permanecieron en Valladolid hasta octubre de ese mismo año, fecha en la que partieron hacia Lisboa para tomar el galeón de Goa y regresar a su patria, adonde debían volver acompañados de los dos embajadores españoles. Como disponían de mucho tiempo antes de la partida de los navíos, realizaron el trayecto con calma, deteniéndose en los enclaves más señalados del camino, como Segovia, El Escorial, Madrid, Aranjuez, Toledo o Mérida.

En esta última ciudad tuvo lugar un desastroso incidente, pues un desconocido –«hombre descomedido y de malas entrañas»– acabó con la vida con el alfaquí Amir, que había acompañado a nuestros protagonistas desde su salida de Isfahán. El crimen se produjo mientras los persas se encontraban en su alojamiento, donde una multitud se había reunido atraídos por lo exótico de aquellos visitantes. Tras enterrar a su compatriota siguiendo las costumbres de su tierra –lo que causó «mucha risa» entre los habitantes de Mérida–, los viajeros, consternados, siguieron rumbo a Lisboa.

Una vez en la capital portuguesa, el embajador persa envió a Uruch Bech de vuelta a Valladolid para que informara al rey de lo que había ocurrido con el alfaquí. De vuelta en la corte, Uruch se reencontró con el sobrino del embajador, Alí Gulí Bech, que había decidido quedarse en España y convertirse al cristianismo.

Durante sus visitas a Alí Gulí y a los jesuitas con los que estaba, Uruch Bech acabó por sentir la llamada del espíritu santo, y juntos recibieron el bautismo. Tras la ceremonia, que tuvo como padrinos a los mismísimos reyes de España, los persas tomaron los nombres de Felipe y Juan de Persia.

Aunque estaba decidido a quedarse en España, don Juan de Persia volvió a Lisboa con la intención de viajar hasta Persia y regresar con su mujer y su hijo. Allí acabó convenciendo a otro sus compañeros, su amigo Boniat Bech, para que abrazara también la fe de Cristo, cosa que hizo –tras alguna vacilación–, bautizándose con el nombre de don Diego de Persia.

Cuando el embajador Alí Bech se enteró de la conversión de sus compatriotas enfureció y trató de matar a don Juan de Persia. Para ello contrató los servicios de un asesino turco, pero gracias a la mediación del virrey de Lisboa, don Cristóbal de Moura, don Juan salvó la vida y regresó sano y salvo a Valladolid en compañía de su amigo Diego, donde inició su nueva vida [ver anexo].

En cuanto al rencoroso embajador Alí Bech, cuyo séquito se había visto reducido al mínimo, partió finalmente de Lisboa con rumbo a Isfahán, aunque pese a lo prometido por el rey de España, lo hizo sin la compañía de los embajadores anunciados. Aún así, el monarca español inició relaciones diplomáticas con el sah que se prolongarían durante varios años [ver anexo], aunque sin llegar concretarse tal y como el Gran Abbás había planeado.

Concluía así una odisea que había durado dos años y había llevado a un puñado de hombres a recorrer miles de kilómetros atravesando buena parte del mundo conocido. Una aventura que pasaría la historia gracias a un escrito que, en el año 1604 y con privilegio real, se publicó con el título de Relaciones de Juan de Persia.

ESPAÑA Y ASIA CENTRAL: LAS OTRAS EMBAJADAS

Dos siglos antes de que los persas enviados por el sah Abbás recorrieran Oriente Medio y parte de Europa hasta llegar a España, nuestro país ya había tenido algunos encuentros diplomáticos con las lejanas tierras de Asia. A comienzos del siglo XIV, rey Enrique III de Castilla envió una embajada hasta el reino del Gran Tamerlán. Una de ellas, la capitaneada por Ruy González de Clavijo, partió del Puerto de Santa María en mayo de 1403, y recorrió los territorios de Rodas, Constantinopla, Turquía, Irak e Irán, hasta llegar a su destino, la fabulosa ciudad de Samarcanda (en Uzbekistán), en septiembre de 1404.

Al igual que en la embajada de don Juan de Persia, la finalidad era establecer una alianza con el Gran Tamerlán para combatir de forma conjunta contra los turcos. La misión se frustró debido a la muerte de Tamerlán en su campaña de China, pero Ruy González de Clavijo consiguió regresar a Castilla sano y salvo en 1406, tres años después de su partida. Al igual que Uruch Bech, González de

Clavijo también dejó por escrito sus experiencias en un diario de viajes, titulado Embajada a Tamorlán. Además de su texto, en la actualidad quedan otras huellas de su presencia en Uzbekistán: una ciudad llamada Madrid, al norte de la capital, y una avenida que lleva su nombre.

Por otra parte, tras las peripecias de don Juan de Persia, Felipe III terminó enviando un embajador, don García de Silva y Figueroa, ante la corte del sah Abbás. Silva y Figueroa viajó hasta Persia en 1614, y gracias a su actuación se consiguió crear un puesto de embajador permanente en la corte de Isfahán, que tuvo su paralelo –por parte persa–, en Valladolid.

EL DESTINO DE DON JUAN DE PERSIA Y SUS ACOMPAÑANTES

Tras su definitivo regreso a Valladolid en compañía de su amigo Diego de Persia, don Juan y sus compatriotas convertidos al catolicismo recibieron del rey una pensión vitalicia de 1.200 escudos, además de una casa. Con aquella gracia, el monarca pretendía compensarle por la pérdida de «su mujer, hijos, patria y hacienda», a los que nunca volvería a ver.

En 1604 publicó el relato de sus aventuras, con ayuda de fray Alonso Remón, quien realizó algunos añadidos y correcciones al texto. Poco más se sabe de don Juan. Se conservan algunos documentos de años posteriores que hacen referencia a su persona. El primero es de 1611, y consiste en una cédula de Felipe III, una recomendación del monarca ante el entonces embajador de Roma, por lo que es de suponer que viajó a Italia. Años más tarde, en 1636, aparece citado en otro documento el que se dice que había recibido «una plaza en el reino de Galicia» y se alude a su mujer e hijos, por lo que debió volver a casarse de nuevo en España.

En cuanto a don Felipe de Persia se sabe que contrajo matrimonio con doña Luisa de Quirós y Arce, aunque parece que murió poco después, pues en 1610 se cita a su mujer como viuda, y se menciona a don Juan de Persia como uno de sus testamentarios. De don Diego sabemos que debió llevar una vida agitada y no exenta de aventuras, pues en 1609 se vio involucrado en una reyerta con el novelista Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo y el músico don Eugenio de Heredia, durante la cual fue acuchillado por estos, aunque escapó con vida.

En otro documento, conservado en el Archivo General de Simancas, se detalla el deseo de don Diego de recibir el hábito de Santiago, por sus «muchos servicios en pro del rey católico» y por su participación «en el socorro de La Mámora, donde llevó cuatro soldados a su costa». La petición le fue denegada.

LOS HERMANOS SHIRLEY, AVENTUREROS Y BUSCAVIDAS

«Es el don Antonio un hombre de gran ingenio, aunque pequeño de cuerpo, amigo de grandes ostentaciones, a costa de las rentas que no le dio propias la fortuna». Con estas palabras describía brevemente don Juan de Persia a Anthony Shirley, el caballero inglés que, tras los diversos avatares de su viaje, acabó quedando como traidor y embustero ante los ojos de los persas.

Lo cierto es que tanto Anthony como sus hermanos Robert y Thomas, fueron unos auténticos buscadores de fortuna, aventureros, piratas y espadachines a sueldo del mejor postor. Educado en la Universidad de Oxford, Anthony vivió no pocas aventuras en Inglaterra, las Antillas, Italia, Flandes, Francia e incluso los mares de la India, en un principio al servicio de la corona de Inglaterra, aunque más tarde, tras ser encarcelado, acabó al servicio de otros señores y monarcas.

Fue nombrado caballero por Enrique IV de Francia, realizó expediciones por la costa occidental de África y Centroamérica y, además de participar en la jornada de la embajada persa, fue hecho preso en Venecia, trabajó a sueldo de Rodolfo II cumpliendo una misión en Marruecos, y el mismísimo rey de España acabó nombrándolo almirante de la Armada española, y finalmente murió en Madrid en 1635. También él dejó por escrito un relato de sus aventuras, publicadas en 1613, y hoy conservadas en Oxford.

En cuanto a su hermano Robert, acabó al servicio del Gran Abbás, formando parte de su ejército y más tarde actuó como su embajador, participando en una misión similar a la de la embajada en la que había participado su hermano años antes. Durante aquella embajada viajó también a España, visitando Barcelona y Madrid, ciudad en la que se estableció en 1615. Años después, en 1627, volvió a viajar a Persia, donde la muerte le alcanzó en la ciudad de Qazvin.

BIBLIOGRAFÍA:

—CUTILLAS FERRER, José Francisco. «Las relaciones de don Juan de Persia: una imagen exótica de Persia narrada por un musulmán shií convertido al cristianismo a principios del siglo XVII». Sharq Al-Andalus, nº 16-17 (1999-2002).

—GIL FERNÁNDEZ, Luis. “Sobre el trasfondo de la embajada del shah Abbas I a los príncipes cristianos: contrapunto de las Relaciones de don Juan de Persia”. Estudios clásicos. Tomo 27, nº 89, 1985.

—RUIZ-MORALES, Yago. Embajadas a Persia. La embajada de Don Juan de Persia. Sociedad Geográfica Española.

—DE PERSIA, Juan (prólogo y notas de ALONSO CORTÉS, Narciso). Relaciones de don Juan de Persia. Gráficas Ultra. Madrid, 1946.

2 comentarios