La vida en el medievo no era fácil: pobreza, hambrunas, guerras y enfermedades formaban parte de la vida cotidiana de la mayor parte de la población, que sobrevivía como podía. Sin embargo, nadie estaba preparado para el cataclismo que, en el siglo XIV, supuso la llamada Peste Negra: una pandemia de consecuencias imprevistas que cambió para siempre el curso de la historia.

En Caffa, una colonia genovesa ubicada en la península de Crimea, a orillas del mar Negro, el invierno de 1346 había sido aterrador para los miles de comerciantes italianos desplazados en ese asentamiento, en un ramal secundario de la Ruta de la Seda. Para empezar, el ejército tártaro de la Horda de Oro había puesto asedio a la ciudad, y todo hacía pensar que no quedaría cristiano sin pasar a cuchillo; semanas después, cuando todo se daba ya por perdido, el Altísimo pareció apiadarse de sus fieles, pues los tártaros comenzaron a morir víctimas de una mortandad terrible e inexplicable que les arrebataba la vida en medio de espantosos sufrimientos.

Cuando llegó la primavera y los tártaros renunciaron a la conquista masacrados por la enfermedad, aquel mal que parecía destinado a los adoradores de Alá comenzó a extenderse también entre los devotos de Cristo. Un puñado de embarcaciones, repletas de hombres, consiguió escapar de Caffa antes de que la muerte segara sus vidas.

Partieron así rumbo a casa, creyendo haber salvado el pellejo después de meses rodeados por el infierno de la guerra y la enfermedad. Poco podían imaginar que sus galeras, además de ricas sedas y especias, llevaban en sus entrañas el horror que creían dejar atrás. Un horror que ellos mismos propagarían involuntariamente y que, en poco más de cinco años, se convirtió en el mayor desastre sufrido por Europa en toda su historia, ni siquiera superado por los estragos que las dos grandes guerras mundiales causarían en el viejo continente seis siglos después.

La Peste Negra había llegado para cambiar el rumbo de la historia, y lo hizo a todos los niveles imaginables: provocó millones de muertos, desencadenó crisis económicas y alimentó guerras no menos devastadoras; pero también avivó la imaginación de los hombres, enriqueció su cultura y engrasó los mecanismos de cambio que pondrían en marcha la maquinaria de una nueva era: el Renacimiento.

Radiografía de una enfermedad

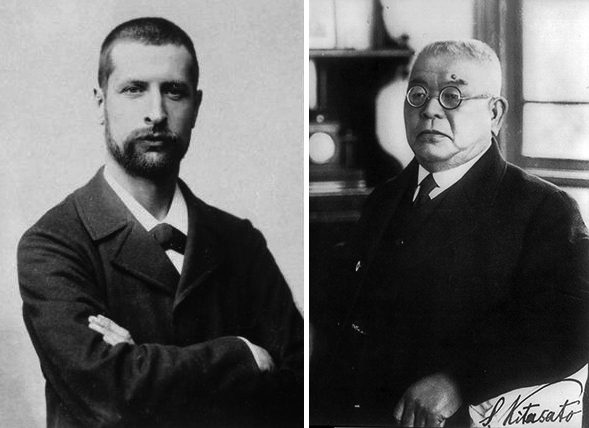

Tuvieron que pasar más de quinientos años desde aquella terrible pandemia medieval para que la ciencia consiguiera, por fin, poner nombre y apellidos al microbio causante de tan devastadora enfermedad. Fue en Hong Kong, en junio de 1894. En aquellas fechas, un nuevo brote de peste estaba asolando la región, y hasta allí llegaron dos grupos de científicos. Uno de ellos estaba financiado por el Instituto Koch alemán y el Gobierno nipón, mientras que el otro había llegado bajo la tutela del Instituto Pasteur de París.

Tanto el japonés Kitasato Shibasaburō como el franco-suizo Alexandre Yersin lograron, de forma separada y casi simultánea, identificar en los cultivos de pacientes y ratas muertas al invisible enemigo: una enterobacteria que hoy conocemos como Yarsinia Pestis, bautizada así en honor al científico del instituto parisino. Aquel fue el primer paso productivo de una lucha que hasta entonces había sido tremendamente desigual, y para la que algunas décadas después se contaría con un arma eficaz: los antibióticos.

Si el origen de la enfermedad y sus mecanismos de transmisión no se descubrieron hasta casi el inicio del siglo XX, es fácil entender que la población de la Edad Media y siglos siguientes no tuviera la menor oportunidad de hacerle frente, sobre todo teniendo en cuenta las pésimas condiciones higiénicas y los limitados conocimientos médicos del momento. Pero, ¿cómo se produce exactamente el contagio?

En distintos puntos del planeta existen, aún hoy, reservorios de la peste, en los que la bacteria vive en el cuerpo de roedores silvestres resistentes a la enfermedad. En algún momento, la bacteria pasa a otros roedores no inmunes, por lo general ratas, que la llevan consigo a núcleos poblados. Cuando la población de ratas comienza a disminuir dramáticamente a causa de la plaga, entra en juego el siguiente eslabón de la cadena de infección: la pulga de la rata (Xenopsylla cheopis), vector de la enfermedad.

Al alimentarse con la sangre contaminada de las ratas, la bacteria se multiplica en su intestino y literalmente se “ahoga” con ella, por lo que busca morder a una nueva víctima para intentar “vaciarse”. Como las ratas que han parasitado hasta entonces han muerto por la peste, las pulgas buscan un nuevo huésped, en este caso una persona, a la que muerden, iniciando así la epidemia humana.

Una vez comenzado el brote, la enfermedad suele manifestarse de tres modos distintos. La variedad más común es la llamada peste bubónica, en la que, tras la mordedura de la pulga, la bacteria entra en el torrente sanguíneo de la víctima y se aloja en los ganglios linfáticos, multiplicándose hasta inflamarlos, dando lugar a los célebres “bubones” en axilas, ingles o cuello.

De ahí la bacteria se propaga a los nódulos secundarios, y se extiende por la sangre de la víctima, provocando una septicemia. Surgen entonces otros signos típicos de la enfermedad: hemorragias, manchas negras en la piel, gangrena en las extremidades… y finalmente la muerte en el 80% de los casos, si la enfermedad no se trata de forma adecuada.

Otro tipo de peste es la llamada neumónica, que se produce cuando la bacteria alcanza los pulmones durante la infección por peste bubónica. Es la única variedad que puede transmitirse de persona a persona, por vía aérea –a través de la tos–, aunque es poco común. Su síntoma más característico son los esputos sanguinolentos. La última variedad de peste es la septicémica, que se produce cuando la propagación de la bacteria es tan rápida en el cuerpo que no da tiempo a formar los típicos bubones, sino que acaba con la vida de la víctima en menos de un día.

El mismo Boccaccio, célebre autor del Decamerón –obra “inspirada” por la terrible pandemia–, describe así lo fulminante de esta variante: «¡Cuántos valerosos hombres, cuántas hermosas mujeres […] desayunaron con sus parientes, compañeros y amigos, y llegada la tarde cenaron con sus antepasados en el otro mundo!». Esta forma de presentación es la menos común, pero también la más letal, pues provoca la muerte en el 100% de los casos…

Así pues, la forma más habitual de contagio era a través de la picadura de la pulga de la rata, animal que en la actualidad apenas tiene contacto con el ser humano –aunque conviva con él en las ciudades–, pero que en la antigüedad compartía a diario calles, casas, granjas y barcos. Este medio de transporte, vital para las redes comerciales de la Edad Media, fue precisamente el mecanismo de transmisión que permitió a la peste propagarse por medio mundo y convertirse en pandemias devastadoras varias veces a lo largo de la historia.

Contagio y propagación

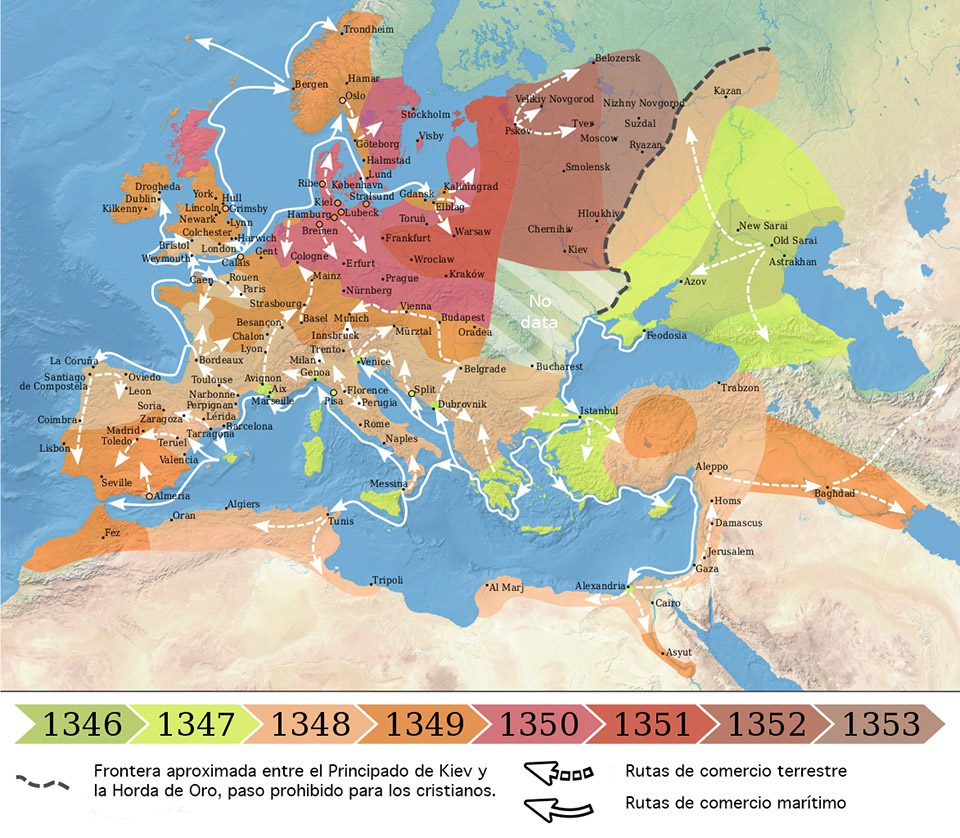

Las galeras italianas que habían conseguido escapar del horror de Caffa (la actual Feodosia), surcaron las aguas del Mediterráneo con la intención de regresar a casa. Antes de penetrar en el Mare Nostrum hicieron escala en Constantinopla, y en su puerto se produjo el primer contagio, favoreciendo que la peste se propagara hacia el interior y después hacia la península de Anatolia. Habían tocado tierra en la capital de Bizancio en el mes de mayo, pero la epidemia no se desató en toda su furia hasta comienzos de julio. Para entonces, los barcos italianos ya habían hecho escala en otros muchos puertos mediterráneos.

La plaga se fue extendiendo por Sicilia, Pisa, Florencia, Génova y Venecia (parte de la flota era del Véneto). Desde esos lugares, y ya sin mediación de las galeras de Caffa, el mal se contagió por barco a otros puertos, como el de Marsella, a donde llegó a mediados de septiembre. La ciudad francesa era otro importante nudo de comunicación comercial y marítima, así que el desastre era inevitable. La pestilencia no tardó en alcanzar Lyon por tierra, mientras por la costa llegaba a Narbona y, más tarde, a Baleares y otros territorios de la Corona de Aragón (ver anexo).

Con el nuevo año, la peste había rodeado ya la península ibérica –mientras seguía su lento pero firme avance por el interior–, y tras tocar el puerto de La Coruña, siguió en barco hasta Burdeos, en la costa atlántica francesa. La garra de la peste se trasladó desde allí hasta Inglaterra, donde se manifestó en junio de 1348, continuó por Gales y finalmente alcanzó tierras escocesas. En el continente, la Peste Negra –que ya por entonces se había cobrado millones de vidas– seguía imparable por suelo germano y polaco. En otoño alcanzó las frías tierras de Noruega, golpeando Oslo con fuerza, a donde llegó gracias a un barco inglés.

Los últimos en sufrir el azote de la peste fueron, paradójicamente, los rusos, que estaban mucho más cerca del origen del brote. ¿La razón? Los señores de la Horda de Oro habían prohibido todo trato comercial con los rusos por considerarlos infieles –los tártaros del kanato se habían convertido al islam–, así que no existían rutas que favorecieran el contagio. De este modo, la peste tuvo que dar un rodeo por toda Europa antes de alcanzar Nóvgorod en otoño de 1351, y Moscú –ya cuando el brote estaba dando sus coletazos– en 1453. Para entonces, la temida Muerte Negra había causado más de 50 millones de muertos entre la población europea (según los estudios más recientes, en torno al 60% de los habitantes del Viejo Continente).

Como hemos visto, las extensas e intrincadas redes comerciales que surcaban Europa jugaron un papel fundamental en la propagación de la epidemia, que resultó más devastadora en los núcleos más poblados y con buenas comunicaciones comerciales. Este tipo de contagio fue bautizado por el historiador Ole Jørgen Benedictow –uno de los más destacados especialistas en la Peste Negra–, como “saltos metastásicos”.

De estos nudos principales que constituían las ciudades más activas y populosas, la peste saltó también a villas y pueblos menores. Cuando el horror de la epidemia se revelaba en todo su esplendor, muchos huían al campo, en busca de refugio, y así propagaban la enfermedad una vez más. Teniendo en cuenta que en el siglo XIV cerca del 90% de la población vivía en el entorno rural, esta huida resultó igualmente devastadora…

Un castigo divino

La sociedad de la Edad Media lo ignoraba todo acerca de microbios, virus y bacterias, y la Medicina del momento se reducía a una mezcla de conocimientos heredados de los autores clásicos (teoría de los cuatro humores) y astrología médica. Si a eso sumamos las terribles características de la plaga y su elevadísima mortalidad –algo que no se recordaba– la mayor parte de la población interpretó aquel infierno sobre la Tierra como una muestra de la ira divina por los pecados cometidos, una especie de Dies irae anticipo del Juicio Final.

Entre los eruditos, la opinión más extendida era que la epidemia se había desencadenado como consecuencia de una corrupción del aire, provocada a su vez por una conjunción planetaria de Saturno, Júpiter y Marte en el signo de Acuario. Tras la putrefacción del aire y los primeros contagios, los vapores emanados de los cadáveres y de los lugares infestados favorecían la propagación de la epidemia.

Así lo creía, por ejemplo, el profesor de la Universidad de Padua Gentile da Foligno, autor de un opúsculo sobre la plaga (Concilia contra pestilentiam, 1348). El único que se acercó a lo que realmente sucedía, aunque sin imaginar la complejidad de la causa, fue el médico almeriense Ibn Jatima, autor de una pequeña obra sobre la peste, publicada en 1349. En ella, el galeno musulmán atribuía la enfermedad a organismos minúsculos que pasaban de un cuerpo a otro.

En cualquier caso, el grueso de la población atribuyó lo ocurrido a la cólera divina, así que no es de extrañar que muchos pensaran que la única forma de combatir la epidemia pasara por rezar, expiar los pecados y recuperar la gracia de Dios.

Pese a todo, no faltaron medidas más prácticas que buscaban reducir o minimizar el contagio: en algunos lugares se establecieron ordenanzas destinadas a mejorar la higiene –no porque imaginaran que la limpieza impidiera las infecciones, sino porque se creía que las inmundicias favorecían la corrupción del aire–, se prohibió la entrada en ciertas poblaciones (para evitar contagios) y, sobre todo, se impuso la huida a lugares menos poblados, popularizándose citas latinas como Cito, longe, tarde (que sugería huir pronto, lejos y regresar tarde). Algo similar propuso siglos más tarde, con motivo de nuevos brotes pestilenciales, el médico español Sorapán de Rieros: «Huir de la pestilencia con tres ‘eles’ es prudencia: luego, lexos y luengo tiempo».

Impacto del horror

Como resulta fácil imaginar, la catástrofe que supuso la Peste Negra tuvo numerosas consecuencias en todos los ámbitos, y dejó una profunda huella en la sociedad europea de la época. Las secuelas más directas y evidentes fueron, como es lógico, de índole demográfico. Sólo en Europa, la peste se cobró 50 millones de vidas en poco más de cinco años; una cifra que aumenta considerablemente si sumamos las muertes registradas en Oriente Medio, el norte de África y Asia occidental, donde la epidemia también causó estragos (dependiendo de los autores, las cifras oscilan entre 75 y 200 millones de víctimas).

Esta mortandad extraordinaria, en tan breve espacio de tiempo, dejó literalmente despoblada buena parte de Europa. Esta despoblación fue más acusada en el campo, pues, además de causar víctimas, tras el fin de la epidemia se produjo una masiva migración a las ciudades, donde la plaga había hecho necesaria abundante mano de obra.

Las consecuencias económicas fueron también notables: la enorme oferta de empleo hizo que los salarios –y la inflación– se dispararan hasta cotas nunca vistas; el precio del trigo y otros productos básicos llegó a triplicarse y, además, muchos nobles vieron con desagrado cómo sus rentas disminuían notablemente, pues gran parte de sus vasallos habían muerto. Como consecuencia, guerras como la de los Cien Años se prolongaron a propósito porque, para muchos, suponía una fuente de ingresos que compensaba las pérdidas que había provocado la peste.

El miedo, la superstición y la necesidad de encontrar un culpable desembocaron en brotes violentos y terribles persecuciones que tuvieron como objetivo a minorías o grupos marginales. Como tantas otras veces, los judíos no tardaron en ser víctimas de los pogromos, pues se les acusó de ser los causantes de la enfermedad, aunque ellos también murieran a miles. En 1349, por ejemplo, los vecinos de Estrasburgo la tomaron con sus paisanos judíos, acabando con la vida de 2.000 de ellos.

Otro tanto sucedió en agosto de ese mismo año en las ciudades alemanas de Mainz y Colonia, donde prácticamente fueron aniquilados. No fueron los únicos lugares: también en España hubo persecuciones similares, por ejemplo, en los barrios judíos de Barcelona, Cervera o Girona. No faltaron tampoco ataques a gitanos, mendigos, leprosos, “sodomitas” e incluso peregrinos; cualquier extraño o “diferente” se convertía en inmediato sospechoso de haber provocado la plaga: la obsesión llegó a tal grado que incluso se produjeron asesinatos de personas aquejadas de psoriasis o casos severos de acné, pues se confundían sus dolencias en la piel con síntomas de la Muerte Negra.

Otra consecuencia inevitable de la “gran mortandad” fue de carácter religioso. La convicción de que se trataba de un castigo divino provocó un aumento de la devoción y el fervor religioso. Así, se construyeron numerosos templos para agradar a Dios, se realizaron incontables procesiones y surgieron movimientos como el de los flagelantes, que se propagaron por toda Europa, y cuyos miembros estaban convencidos de la inminencia del fin del mundo. Los flagelantes viajaban en grupos numerosos, de ciudad en ciudad, protagonizando procesiones en las que, como su nombre indica, se flagelaban y se infligían otro tipo de mortificaciones.

Estos exaltados planteaban que la salvación podía alcanzarse sin necesidad de la Iglesia católica, lo que como es lógico causó un profundo desagrado en Roma, hasta el punto de que el papa Clemente VI los declaró herejes. Muchos grupos de flagelantes no tardaron en tomar una deriva violenta y, además de sus prácticas místicas, se abandonaron a la rapiña y otros actos criminales.

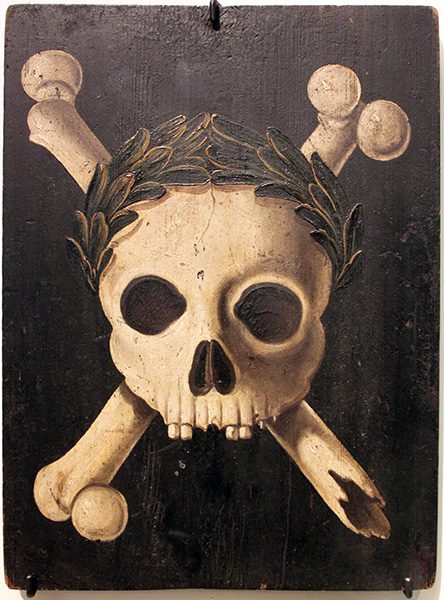

Mucho más positivas fueron las secuelas que la peste dejó en ámbitos creativos como el arte y la literatura. El “interés” por la muerte y la fragilidad de la vida favoreció el desarrollo de géneros literarios como el de las «danzas de la muerte», aumentaron las representaciones macabras en la pintura y la escultura –los transi o los memento mori, por ejemplo–, y se crearon obras literarias como el citado Decamerón de Boccaccio, una pieza salpicada de lecciones vitales en las que abundan las referencias eróticas y a los goces mundanos. Esa fue, precisamente, otra de las reacciones causadas por la peste.

Muchos supervivientes, en lugar de desarrollar su fervor religioso, prefirieron celebrar que seguían con vida. Es lo que hicieron, por ejemplo, muchos de quienes, de la noche a la mañana, se vieron con enormes fortunas en sus manos, procedentes de las herencias inesperadas que trajo consigo la siniestra enfermedad. Mucho dinero y el recuerdo reciente de la fragilidad de la existencia: la fórmula perfecta para abandonarse a los placeres terrenales. Carpe Diem.

Al igual que sucedió en otros lugares, la Peste Negra llegó a España gracias a la red de conexiones comerciales que unía los distintos puertos del litoral mediterráneo. El primer punto de contagio, al menos a juzgar por la documentación conservada, fue la isla de Mallorca. Gracias a las fuentes históricas, sabemos que en el mes de marzo de 1348 moría en Alcudia un vecino llamado Guillem Brassa.

La siguiente noticia fidedigna procede de Barcelona y otros puntos de la costa catalana, a donde habría llegado en el mes de mayo, y otro tanto sucedió en Valencia y Almería. Desde la Ciudad Condal la peste se habría propagado hacia el interior, primero a Lérida y más tarde a Huesca. De forma paralela, sucedió otro tanto en Valencia, desde donde se contagió a Teruel. Sabemos también gracias a las fuentes que la peste llegó a Zaragoza a finales de septiembre de ese año, pues el rey Pedro IV estaba reunido con las Cortes de Aragón y quedó reflejado en las crónicas.

En cuanto a Castilla, las referencias documentales son escasas, y resulta mucho más difícil seguir la pista, y lo mismo sucede con el reino nazarí de Granada. Sí tenemos referencias de que la peste no llegó a Santiago de Compostela hasta finales de julio o comienzos de agosto de 1348, pues la fiesta del apóstol (25 de julio) parece haberse desarrollado sin incidentes, a tenor de las crónicas.

La ciudad de Toledo debió verse afectada ya en 1349, pues en algunas lápidas fechadas ese año en un cementerio judío local se leen referencias a la plaga. La última mención fiable conocida data de 1350, y tiene como protagonista a un personaje ilustre: nada menos que el rey Alfonso XI, quien murió a causa de la epidemia mientras participaba en el asedio a Gibraltar.

Tras esta primera “gran mortandad” –dejó tal huella en el imaginario colectivo que se le bautizó de esta forma–, los reinos peninsulares sufrieron nuevos brotes cada cierto tiempo, algunos más virulentos que otros. Una de las pestilencias más devastadoras tuvo lugar en Castilla en 1507, aunque se cebó también en parte de Andalucía y Extremadura.

Además de las muertes causadas por la peste, la epidemia coincidió con una fuerte sequía, hambrunas y un mortífero brote de gripe. Otro brote de gran severidad –los menores fueron mucho más habituales– tuvo lugar casi un siglo después, entre 1596 y 1602, y se conoce como ‘Peste Atlántica’, pues se originó en el puerto de Santander. Desde allí la plaga se extendió por Castilla, parte de Andalucía, Extremadura y el sur de Portugal, causando la muerte a medio millón de personas.

A pesar de estas cifras, la pestilencia más terrible –después de la primera “gran mortandad”– fue la acaecida entre los años 1647 y 1652, y que se cebó especialmente con la ciudad de Sevilla. En esta ocasión la plaga entró en la península a través de un barco atracado en el puerto de Valencia, y desde allí se extendió como la pólvora en dos direcciones: hacia la Corona de Aragón y hacia Andalucía.

La peor parada fue Sevilla, donde, en el año 1649 y en sólo seis meses, causó la muerte a 60.000 personas, la mitad de la población de la época. Los infectados abarrotaban las estancias del Hospital de las Cinco Llagas –donde no sobrevivió un solo médico–, y en el peor momento de la epidemia los muertos se contaban en miles al día. El miedo se extendió de tal forma que la rabia y los altercados violentos no tardaron en producirse: en Triana, uno de los barrios más afectados, la población atacó a varios gitanos, a los que se acusaba de haber provocado la enfermedad.

LAS OTRAS “PESTILENCIAS”

Aunque la llamada Peste Negra, la pandemia que asoló Eurasia entre 1346 y 1353, fue la más mortífera y devastadora de la historia, y sin duda es la más conocida, no fue la única, pues hubo otras que también provocaron millones de muertos e importantes consecuencias sociales y económicas. La referencia más antigua de que disponemos sobre una enfermedad cuyas características coinciden con una epidemia de peste la encontramos en la Biblia, concretamente en el Libro I de Samuel y en la versión de la Biblia de los Setenta. Allí se hace referencia a una guerra entre israelitas y filisteos en el siglo XI a.C., y se describe la propagación de una terrible plaga cuyos síntomas parecen describir sin duda los de la peste.

Sin embargo, la primera epidemia de gran extensión (pandemia) de la que tenemos constancia se inició en el año 541 d.C., y ha pasado a la historia como ‘Plaga de Justiniano’, el nombre del emperador de Bizancio que gobernaba en Constantinopla durante el brote pestífero.

En aquella ocasión la enfermedad se extendió por todo el Imperio Bizantino, Europa, y partes de África y Asia, y tuvo un alcance similar a la del siglo XIV. Según los especialistas, causó entre 25 y 50 millones de víctimas y, aunque su impacto en la sociedad no fue tan severo como el de la Peste Negra, sí influyó de forma notable en el devenir histórico. A este brote de peste los especialistas lo denominan también “Primera pandemia”, para diferenciarlo de la ocurrida en el siglo XIV, que sería la segunda.

En el caso de esta última, el fin de la epidemia llegó en 1353, pero eso no significó que la peste desapareciera de Europa, sino que hubo continuas recurrencias hasta el siglo XVII. De hecho, algunos autores señalan que, durante ese periodo de tiempo, hubo brotes de peste cada año al menos en algún lugar de Europa. Lo normal, sin embargo, es que la epidemia regresara a un mismo lugar una vez cada diez o quince años.

Entre las epidemias que asolaron Europa destacan las que sufrió París en 1466 –cuando provocó la muerte a 40.000 personas– y en 1566-67, “masacrando” a un tercio de su población. Especialmente virulentas fueron también las pestilencias que azotaron Italia en 1624-31, Sevilla en 1649 (ver otro recuadro) o Viena en 1679.

La Tercera Pandemia se registró ya en el siglo XIX, a mediados de siglo, y tuvo como foco principal territorio chino. Esta pandemia tuvo algunos brotes recurrentes durante las décadas siguientes, y fue entonces cuando se logró identificar por fin a la bacteria causante de la enfermedad. En la actualidad siguen existiendo reservorios de peste en distintos puntos del planeta, y cada año se producen entre 1.000 y 3.000 muertos a causa de esta enfermedad.

PARA SABER MÁS:

–BENEDICTOW, Ole J. La Peste Negra, 1346-1353: La historia completa. Ediciones Akal, 2011.

1 comentario