Desde hace más de dos siglos, los vampiros han encarnado las historias más inquietantes de la literatura y el cine, convirtiéndose en figuras emblemáticas del terror clásico. Películas como ‘Nosferatu’, tanto la original de F. W. Murnau como la reciente versión de Robert Eggers, han perpetuado el mito del vampiro en la cultura popular.

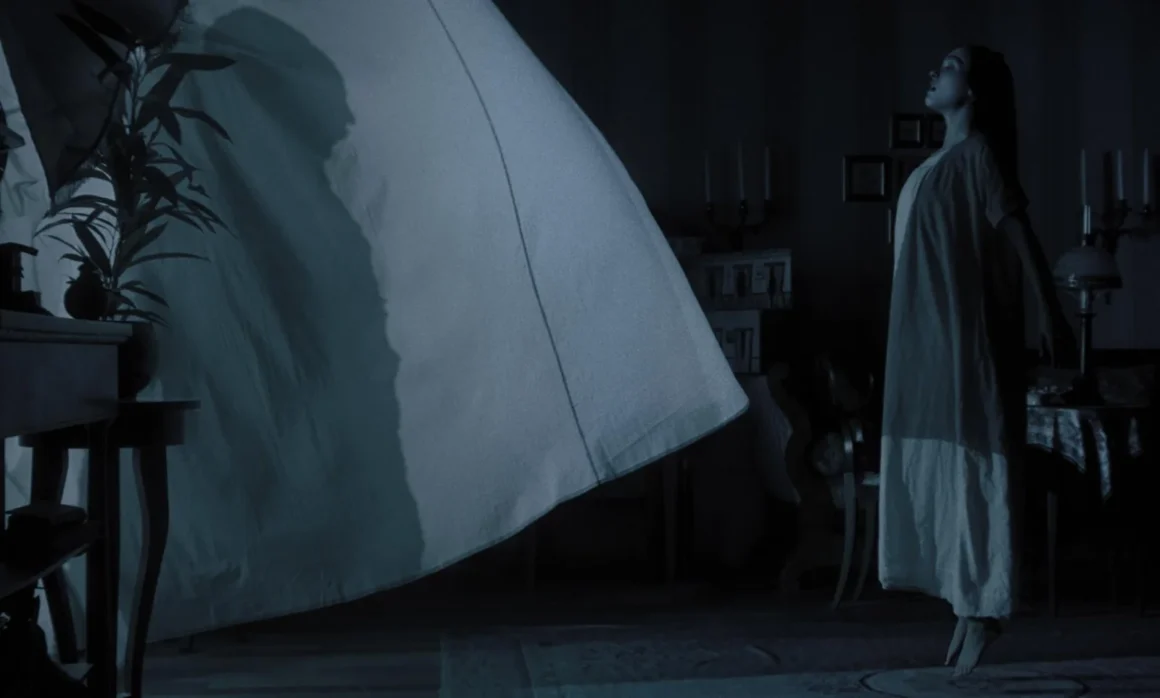

Desde las sombras góticas del expresionismo alemán hasta nuestros días, el mito del vampiro ha trazado una senda tan tenebrosa como cautivadora en el imaginario cinematográfico y literario. Como una presencia inmortal que se niega a desaparecer, Nosferatu emerge una vez más de su cripta fílmica. En esta ocasión, el hechizo del clásico imperecedero gestado por Murnau y reinterpretado magistralmente por Herzog en los 70 del siglo pasado cobra nueva vida bajo la mirada de Robert Eggers, un virtuoso en la creación de universos perturbadores donde la oscuridad y la belleza danzan en inquietante armonía.

La influencia de ‘Nosferatu’ en el cine de terror clásico

La película Nosferatu de 1922, dirigida por F. W. Murnau, es una obra maestra del expresionismo alemán que influyó profundamente en el cine de terror clásico. En esta nueva incursión al mito, la antigua sangre fluye por venas modernas mientras Eggers nos guía por los pasadizos crujientes del castillo del conde Orlok, en una travesía que promete honrar la esencia original mientras seduce tanto a nuevos devotos como a veteranos conocedores del género. Este renacimiento no solo nos invita a contemplar el eterno retorno de los no-muertos, sino que nos impulsa a escudriñar las sombras perpetuas que el vampirismo proyecta sobre nuestra psique colectiva. ¿Qué revela sobre la humanidad esta persistente fascinación por estas criaturas que desafían los límites de la mortalidad? Es una historia que desentrañaremos a continuación.

El mito del no muerto

Pese a lo que suele creerse, el mito del vampiro no es sólo una invención literaria confinada a las páginas escritas por los torturados románticos de los siglos XVIII y XIX. Por el contrario, se trata de una figura del mundo sobrenatural que ha dejado su huella en el folclore de diversas culturas desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, rastrear el origen primigenio de esta creencia resulta una tarea casi imposible, ya que el mito ha evolucionado y se ha transformado a lo largo de los siglos, alejándose mucho de sus primeras manifestaciones para convertirse en lo que hoy conocemos. En aquellos tiempos pretéritos no existía el término ‘vampiro’ (acuñado en el siglo XVIII) y generalmente se trataba de seres (bien demonios, bien espíritus) que devoraban la carne y bebían la sangre de los humanos.

Algunos estudiosos del folclore vampírico han rastreado los orígenes más antiguos de los modernos chupasangres en los intrincados mitos de la Mesopotamia ancestral. En los albores de la civilización, se contaba la historia de muertos que emergían de sus tumbas, seres capaces de volar con un único propósito: atormentar a los vivos.

La tradición hebrea también recoge creencias similares. Lilith, descrita en algunos textos rabínicos como la primera mujer de Adán, fue condenada por Yahvé a convertirse en un demonio volador que se alimentaba de sangre. Curiosamente, esta figura parece encontrar su génesis en la antigua Babilonia, donde se narraban historias de Lilitu, un demonio femenino que acechaba a las madres para robar a sus bebés y alimentarse de su sangre.

Criaturas malditas en época clásica

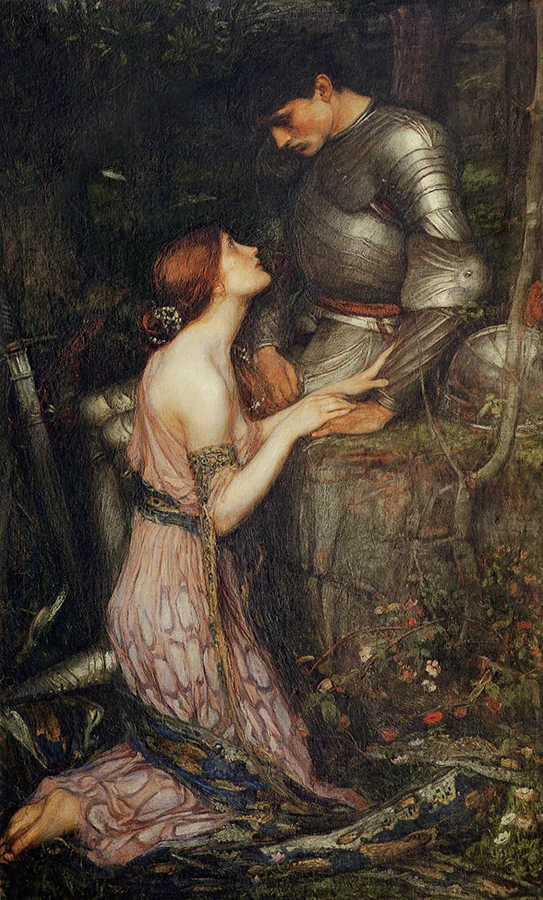

El mundo griego no fue menos imaginativo. Entre sus leyendas encontramos a la empusa, un ser con la inquietante habilidad de cambiar de forma, adoptando la apariencia de animales o de una mujer seductora. Atacaba a los hombres en sus sueños, drenándolos de sangre hasta causarles la muerte. A su lado, la figura de Lamia, otra criatura maldita, enriquecía el imaginario griego con historias igualmente oscuras y aterradoras.

Según las antiguas leyendas, Lamia, logró seducir a Zeus, dando a luz a varios hijos fruto de su unión divina. Sin embargo, su felicidad fue efímera, ya que despertó los celos implacables de Hera, quien, en un acto de cruel venganza, asesinó a sus hijos. Despojada de todo, Lamia fue condenada a vagar por las noches, consumida por el dolor y la sed de venganza, buscando alimentarse con la sangre de los más pequeños, replicando el destino de Lilith en la tradición hebrea.

Uno de los relatos más fascinantes sobre Lamia o sus equivalentes aparece en la Vida de Apolonio de Tiana, escrita por Filóstrato. En este texto, el filósofo griego narra cómo Apolonio, el pitagórico, desenmascaró a uno de estos demonios femeninos que había encantado a un joven llamado Menipo. La criatura, disfrazada de esposa, confiesa su verdadera naturaleza bajo la presión de Apolonio: planeaba devorar y beber la sangre del joven que había seducido con su magia.

Chupasangres en la Edad Media

Con el paso de los siglos, encontramos un pariente del vampiro en el folclore islámico: el Gul, una figura surgida de los relatos sobre los djinns o jinnas, genios con habilidades y poderes sobrenaturales. Este ser, de naturaleza femenina y maligna, habitaba camposantos y, al igual que las lamias y las empusas, poseía la inquietante capacidad de cambiar de forma. El Gul empleaba su astucia y sus encantos para embelesar a sus víctimas, alimentándose de la sangre de niños y adultos incautos. Una de las menciones más célebres de estos seres aparece en Las mil y una noches, concretamente en el relato de la quinta noche.

Resulta evidente que muchos de estos ‘primeros vampiros’ comparten un rasgo en común: la representación de una figura femenina que combina la sensualidad y el engaño como armas para someter a sus víctimas. En ellas se vislumbra un temprano precedente del erotismo oscuro y la atracción peligrosa que caracterizan al vampiro moderno.

Esta visión, profundamente arraigada en una perspectiva patriarcal, asocia lo femenino con lo maligno y sienta las bases del arquetipo de la mujer fatal. No es casualidad que este imaginario resurgiera con fuerza a finales del siglo XIX, un periodo marcado por los primeros destellos de las reivindicaciones feministas, donde la figura de la mujer independiente despertaba, para algunos, tanto fascinación como temor.

En el mundo cristiano medieval, los ecos de criaturas vampíricas también eran notorios. El cronista Walter Map, en su obra De Nugis Curialium del siglo XII, hace referencia a los revenants o revinientes, que se dice vagaban en Inglaterra, Hungría y otras regiones de Europa. Estas figuras, ligadas a supersticiones locales, sembraron un miedo que trascendería los siglos, consolidándose en el siglo XVIII en los territorios del Este de Europa como los pilares definitivos del vampiro moderno.

«Muchos de estos ‘primeros vampiros’ comparten un rasgo en común: la representación de una figura femenina que combina la sensualidad y el engaño como armas para someter a sus víctimas (…) Esta visión, profundamente arraigada en una perspectiva patriarcal, asocia lo femenino con lo maligno y sienta las bases del arquetipo de la mujer fatal».

Epidemia de revenants

Desde finales del siglo XVII, y de manera más pronunciada en la centuria siguiente, regiones como Polonia, Prusia, Hungría, Moravia, Rumanía y Grecia se vieron sumidas en un terror indescriptible. Los rumores susurraban historias de difuntos que regresaban del más allá, no solo para aterrorizar a sus familiares y vecinos, sino también para atacarlos y consumir su sangre, propagando un mal que los transformaría en nuevos revenants.

La histeria colectiva alcanzó tal magnitud que los vampiros, denominados así por primera vez, dejaron de ser simples criaturas del folclore para irrumpir en los registros históricos. Ya no eran solo leyendas para asustar a los niños; aparecieron informes oficiales avalados por las autoridades, investigaciones formales y legajos que enumeraban tanto a las víctimas como a los presuntos vampiros, con nombres y apellidos.

Fue en estas décadas de paranoia cuando se cimentaron muchos de los elementos que posteriormente definirían al vampiro en la literatura y el cine. Las tumbas de los sospechosos de vampirismo eran abiertas, y los testimonios afirmaban encontrar cadáveres en condiciones inquietantemente intactas, a pesar de haber muerto meses atrás. Sus mejillas lucían un inexplicable rubor, las uñas y el cabello parecían haber crecido, y en algunos casos se hallaban restos de sangre en la boca, evidencia suficiente para confirmar la supuesta infestación vampírica.

Una vez identificado el revenant, no había tiempo que perder. Se le atravesaba el pecho con una estaca, asegurándose de inmovilizarlo, se le introducía una piedra en la boca o se le decapitaba para impedir cualquier posibilidad de retorno. Si estas medidas fallaban, el método definitivo era reducir el cuerpo a cenizas mediante la incineración, garantizando así el fin de su amenaza sobrenatural.

Las llamadas ‘epidemias vampíricas’, que coincidieron en tiempo y lugar con mortíferas plagas, dejan entrever con claridad que el verdadero origen de aquellos sucesos se hallaba en las enfermedades que asolaban a la población. Sin embargo, ni la lógica ni la ciencia podían frenar la vorágine de superstición e histeria que, imparable, extendía rumores sobre ataques sobrenaturales. Estas narrativas, percibidas como manifestaciones del Maligno, llegaron incluso a las tertulias ilustradas de París y otros rincones de Europa occidental.

En 1748, el padre Agustin Calmet publicó su Tratado de las apariciones de los espíritus y de los vampiros o revinientes de Hungría, una obra que recopilaba con detalle los relatos de estos inquietantes episodios. Aunque su propósito era desmitificar estas historias y exponerlas como fruto de una histeria supersticiosa, su impacto no logró apagar la creciente fascinación por el mito.

De manera similar, en España, el también religioso y ensayista Benito Jerónimo Feijoo abordó el tema en las Cartas eruditas y curiosas (1774), con un capítulo titulado De vampiros y brucolacos. Al igual que Calmet, Feijoo criticaba estas creencias por ser contrarias tanto a la razón como a la fe. Sin embargo, ninguno de los dos logró frenar el avance de una leyenda que ya había echado raíces profundas en el imaginario colectivo.

En esas décadas, y a lo largo del siglo siguiente, comenzaron a surgir los primeros relatos literarios que moldearían la figura moderna del vampiro. Escritores como Polidori, Le Fanu y, finalmente, Bram Stoker dieron forma a los terribles chupasangres tal y como los conocemos hoy: figuras inmortales que combinan terror, seducción y una sombría conexión con la muerte.

Vampiros entre nosotros

En pleno siglo XXI, los vampiros continúan habitando nuestro imaginario colectivo, aunque bajo formas muy distintas a las de los revenants que sembraron el pánico en la Europa del siglo XVIII. La figura del vampiro ha sido moldeada y transformada por la literatura y el cine, adquiriendo nuevas facetas que oscilan entre lo romántico y lo ético.

En sagas como Crepúsculo o series como True Blood, los vampiros han suavizado su ferocidad, ocultando sus colmillos y renunciando a la sangre humana en favor de relaciones amorosas con mortales, un cambio que refleja cómo el mito ha evolucionado para adaptarse a los gustos y sensibilidades contemporáneos.

Sin embargo, el vampiro moderno no solo ha conquistado las pantallas y los libros, sino que también ha trascendido al mundo real. De forma sorprendente, hace unos años surgió una ‘moda vampírica’ que se propagó con rapidez, especialmente en Europa y Estados Unidos. Miles de personas comenzaron a identificarse abiertamente como auténticos vampiros, reivindicando su condición con orgullo y alimentando una subcultura global.

Este fenómeno tiene su origen en los años noventa, cuando el irlandés Mark Rein-Hagen creó Vampiro: La Mascarada, un innovador juego de rol en vivo inspirado en las Crónicas vampíricas de Anne Rice. El juego se convirtió rápidamente en un éxito internacional, atrayendo a un público apasionado que encontró en él una forma de explorar y encarnar el mito del vampiro. Los jugadores, como en otros juegos de rol en vivo, se vestían y transformaban físicamente para interpretar a sus personajes, llevando la experiencia a un nivel de realismo tal que incluso surgieron especialistas conocidos como fangsmiths, dedicados a fabricar prótesis dentales en forma de colmillos. Así, la fantasía vampírica dejó de ser exclusivamente literaria para convertirse en un estilo de vida para muchos.

La Mascarada

A mediados de los años noventa, Vampiro: La Mascarada (o V: LM, como lo llaman sus seguidores) alcanzó un estatus de culto entre los miembros del emergente movimiento gótico en Estados Unidos. La fascinación por el juego –hubo también versión informática para ordenadores y videoconsolas– llegó a tales niveles que muchos decidieron llevar la ficción al mundo real, formando clanes y sectas inspirados en los mostrados en el juego. De esta manera nació lo que algunos denominaron Strigoi vii o la Vía del vampirismo viviente.

Sus adeptos, mayoritariamente integrantes de la subcultura gótica, abarcaban un amplio espectro de creencias y prácticas. Algunos se limitaban a adoptar una estética vampírica, con vestimentas negras de inspiración gótica, colmillos protésicos y tatuajes simbólicos. Otros, en cambio, se declaraban auténticos vampiros, asegurando poseer poderes sobrenaturales y llevando su estilo de vida al extremo: dormían en ataúdes, evitaban la luz solar y, en algunos casos, bebían sangre humana.

Lo que podría parecer una excentricidad aislada de Estados Unidos rápidamente cruzó fronteras, extendiéndose a ciudades europeas como Ámsterdam, Londres y París, e incluso a países de América del Sur y Asia. Ramas de sectas y clanes vampíricos, surgidas de esta ‘casa matriz’ neoyorquina, comenzaron a aparecer en diferentes partes del mundo. La influencia de este fenómeno fue tal que incluso la serie de televisión CSI dedicó un episodio titulado Incautos a reflejar las características más llamativas de este movimiento peculiar.

Bebedores de sangre hoy

En su libro Vampiros. Cuando la realidad supera a la ficción (Ed. Océano, 2008), el periodista francés Laurent Courau, colaborador habitual del canal Arte y otros medios culturales, documentó su inmersión en este submundo. En sus páginas, Courau revela una realidad sorprendente, donde clanes vampíricos conviven con bandas callejeras estadounidenses, música black metal, creencias esotéricas, prácticas sexuales como el sadomasoquismo y performances artísticas. Este panorama heterogéneo muestra cómo el mito del vampiro, lejos de ser una figura del pasado, ha encontrado nuevas formas de manifestarse en nuestra sociedad contemporánea.

El libro de Laurent Courau explora un mundo insólito y fascinante en torno al mito del vampiro, viajando por ciudades de todo el planeta en busca de las claves de un fenómeno social complejo y profundamente diverso. En su investigación, Courau se encontró con un abanico de vampiros modernos que desafiaban cualquier categorización sencilla. Algunos se identificaban como satanistas, otros como practicantes de brujería Wicca o seguidores del mago negro Aleister Crowley. También había quienes se consideraban ateos o simplemente agnósticos, demostrando que el vampirismo, más que una doctrina uniforme, era una amalgama de creencias y estilos de vida.

Entre sus costumbres, la más llamativa y polémica era, sin duda, la relacionada con el consumo de sangre. Aunque muchos clanes rechazaban esta práctica, otros confesaban llevarla a cabo de manera ritual, siempre con el consentimiento de quien ofrecía su sangre. Durante una entrevista con Lord Xanatos, un miembro destacado del clan neoyorquino Hidden Shadows, Courau recogió un testimonio que reflejaba la profundidad simbólica de este acto:

«Para mí, la sangre es el regalo más puro que se puede ofrecer. Es la fuerza de la vida, la energía vital en su forma más esencial. Cuando alguien comparte su sangre, comparte también sus fuerzas y debilidades (…) Después de este intercambio, ya no estás solo; ambos forman parte de un mismo linaje. Hay diferentes formas de alimentarse: algunos comparten, otros toman. Dependiendo del caso, los vampiros pueden alimentarse de una, dos o tres personas».

Como si de una sociedad secreta se tratase, estos vampiros actuales estructuraban sus clanes y sectas de una forma jerarquizada, donde existían distintos grados y funciones como los ramkht (sacerdotes o eruditos), mradu (guardianes o guerreros) o khitras (cuidadores). Muchos de estos clanes incluso contaban con «libros sagrados» o con un código de conducta interno, que en algunas comunidades se conocía como Black Veil, y que constaba de siete reglas, entre las que destacaban aquellas destinadas a preservar el bien de la comunidad (evitar comportamientos indeseados) o a establecer que sólo podían «alimentarse» de adultos y siempre de mutuo acuerdo.

En definitiva, se trataba de un movimiento, subcultura o forma de vida en el que sus “practicantes”, por lo general, asumían el rol de vampiros como algo real, una identificación que para ellos suponía una auténtica liberación de su verdadera personalidad, hasta el punto de que muchos de ellos aseguraban que su condición de vampiros les había otorgado una importante revelación, como recordaba Father Sebastian, otro de los vampiros entrevistados por Courau en su libro: «Somos nuestros propios dioses».

Vampiros en Asia, América y África

Más allá de las creencias vinculadas al mito del vampiro en Europa y Oriente Próximo, el temor a los chupasangres ha dejado su huella en prácticamente todos los continentes. En China, ya en el siglo VII antes de nuestra era, se creía que el cadáver de un fallecido podía convertirse en un demonio aterrador si su alma se negaba a abandonar el cuerpo. Este concepto se expandía con la figura de los jiang shi, seres capaces de reanimar a los muertos, deteniendo su descomposición. Según las descripciones, estos temibles entes tenían ojos rojos, garras afiladas y un cuerpo cubierto de pelo pálido.

En África, la etnia ashanti temía al asanbosam, mientras que entre los Ewe persistía el miedo a los adze, criaturas que podían cambiar de forma y se alimentaban de la sangre de los niños. Estas figuras reflejan una conexión profunda entre el mito vampírico y el deseo de proteger a los más vulnerables frente a lo sobrenatural.

El Caribe y ciertas regiones de los Estados Unidos, como Luisiana, albergaron su propia versión de estos mitos con el soucouyant o loogaroo, una especie de demonio femenino envuelto en misterio y terror. En Colombia, las leyendas hablaban de la patasola, una figura que encarnaba el peligro y el aislamiento, mientras que en el sur de Chile el peuchén o piuchén aterrorizaba con su capacidad para paralizar a sus víctimas y drenar su vitalidad.

En México, entre algunas comunidades indígenas, aún se preserva la creencia en las brujas bebedoras de sangre, consideradas responsables de problemas como el debilitamiento o el mal desarrollo de los niños. Estas figuras, aunque diferentes en sus características, comparten un hilo conductor: el miedo a lo desconocido y su influencia sobre la vida humana, reforzando la universalidad del mito del vampiro.

Eggers: el genio del terror atmosférico

Robert Eggers, uno de los cineastas más singulares de nuestra época, se ha ganado un lugar destacado en el cine contemporáneo gracias a su habilidad para entrelazar historias inquietantes con una meticulosa recreación histórica. Con un estilo visual único y una obsesión por los detalles, Eggers ha reformulado el género fantástico y de terror, alejándose de los sustos fáciles y apostando por un terror más psicológico, atmosférico y profundamente arraigado en las tensiones humanas. Antes de adentrarse en su esperada reinterpretación de Nosferatu, Eggers ya había dejado su impronta en tres películas que son, cada una a su manera, obras maestras del horror contemporáneo.

La bruja (2015): la semilla del miedo

Eggers debutó con La bruja (The Witch), un cuento popular ambientado en la Nueva Inglaterra puritana del siglo XVII. La película, descrita por el propio director como un «cuento popular de Nueva Inglaterra», se distingue por su recreación histórica impecable y su hermosa fotografía. Eggers consultó extensivamente textos históricos y diarios de la época para crear un ambiente auténtico, desde el lenguaje hasta los detalles del vestuario y las costumbres.

En La bruja, Eggers usa el aislamiento, la paranoia religiosa y el miedo a lo desconocido para construir un terror que va más allá de lo sobrenatural, explorando las fracturas de una familia en medio de un entorno hostil. La película evita los clichés del género, dejando que la inquietud crezca lentamente hasta un clímax que mezcla lo psicológico con lo abiertamente fantástico. El impacto de La bruja radica en su capacidad para hacer que el espectador se cuestione si lo que ve es real o una proyección de las ansiedades de los personajes. Su éxito catapultó a Eggers al centro de atención y lo estableció como un nuevo referente en el cine de terror.

El faro (2019): un descenso a la locura

Con El faro (The Lighthouse), Eggers se adentra en un territorio aún más experimental. Esta película, rodada en un formato casi cuadrado y en blanco y negro, narra la historia de dos fareros (interpretados magistralmente por Willem Dafoe y Robert Pattinson) que enfrentan la soledad, el aislamiento y sus propias psicosis en una remota isla azotada por tormentas.

La película mezcla el terror psicológico con elementos del folclore marítimo, incorporando referencias a mitos griegos y leyendas marineras. Eggers crea un ambiente opresivo donde la realidad se desdibuja, y la locura parece filtrarse en cada fotograma. El faro es tanto una exploración de la fragilidad humana como una muestra de cómo el aislamiento puede amplificar los miedos más profundos. La película consolidó a Eggers como un maestro del terror atmosférico y un cineasta dispuesto a desafiar las convenciones del género.

El hombre del norte (2022): el mito hecho carne

En El hombre del norte (The Northman), Eggers amplía su alcance narrativo con un épico relato vikingo inspirado en la leyenda de Amleth, el príncipe que posteriormente inspiraría a Shakespeare para escribir Hamlet. Aunque la película se adentra en el terreno de la acción y la mitología, su esencia sigue siendo la misma: un compromiso inquebrantable con la autenticidad histórica y la exploración de temas universales como la venganza, la fatalidad y la conexión con lo sobrenatural.

Eggers combina las brutales realidades de la vida vikinga con visiones místicas y rituales paganos que dotan a la película de un aura sobrenatural. El director no se limita a contar una historia de venganza; convierte cada escena en una experiencia sensorial que sumerge al espectador en un mundo tan visceral como místico. Aunque menos terrorífica que sus anteriores películas, El hombre del norte demuestra la capacidad de Eggers para explorar lo fantástico desde múltiples perspectivas.

Robert Eggers y la reinterpretación moderna de Nosferatu

El sello distintivo de Eggers reside en su magistral fusión de lo fantástico y lo histórico, tejiendo universos que resultan paradójicamente familiares y perturbadores. Su obsesiva atención al detalle cultural y su inmersión en el folclore ancestral le permiten cartografiar los territorios del miedo desde ángulos inexplorados. Lejos de recurrir a sobresaltos gratuitos, el director construye una experiencia donde el terror emana orgánicamente de la confluencia entre paisaje, psique y elementos sobrenaturales.

Con Nosferatu, Eggers acomete la compleja tarea de reinventar uno de los pilares fundamentales del cine de terror. Su visión despoja al vampiro de los ropajes románticos que lo han domesticado en las últimas décadas, devolviéndolo a sus raíces más oscuras y primigenias. Su criatura es un ser de pesadilla que amalgama decrepitud física y magnetismo sobrenatural, evocando aquellos primeros vampiros que emergieron del folclore medieval. Bajo la mirada de Eggers, el conde Orlok resurge de su cripta centenaria con una potencia renovada, recordándonos por qué el vampiro sigue siendo la encarnación definitiva de nuestros terrores más profundos.

para saber más:

- BARBER, Paul. Vampires, Burial & Death. Yale University Press, 1988.

- CALMET, Agustin. Tratado sobre los vampiros. Ed. Reino de Cordelia, 2021.

- COURAU, Laurent. Vampiros. Cuando la realidad supera a la ficción. Ed. Océano, 2008.

- JOSHIN, S. T. y BROWNING, John E. Encyclopedia of the Vampire: The Living Dead in Myth, Legend, and Popular Culture. Greenwood, 2010.

- VV.AA. Vampiros. Penguin Clásicos, 2017.

1 comentario