Tras la Guerra de la Independencia, España experimentó una invasión de viajeros extranjeros, atraídos por la nueva corriente romántica, empeñada en atribuir a nuestro país características propias de un lejano reino de Oriente. Gracias a aquella “moda”, que se prolongó durante todo el siglo XIX, la Península recibió incontables visitas de grandes literatos, pensadores y artistas.

«Un viaje por España es todavía una empresa peligrosa y novelesca; es necesario esforzarse, tener valor, paciencia y fuerza; se arriesga la piel a cada paso; las privaciones de todo tipo, la ausencia de las cosas más indispensables de la vida, el peligro os rodea, os sigue, os adelanta; no oís susurrar a vuestro alrededor más que historias terribles y misteriosas.

‘Ayer los bandidos han cenado en esta posada. Una caravana ha sido interceptada y conducida a la montaña por los brigantes para obtener un rescate’. Es necesario creer en todo esto, ya que se ven, a cada lado del camino, cruces cargadas de inscripciones de este tipo: ‘Aquí mataron a un hombre’».

La descripción anterior, cargada de emoción y trazada con la clara intención de inspirar una imagen peligrosa y exótica de nuestro país, surgió de la hábil pluma de Théophile Gautier, literato romántico francés que en 1840 emprendió su particular periplo por tierras de la piel de toro. Sus experiencias –que no fueron escasas– acabaron descritas en su Viaje por España (1840), y fueron leídas con avidez por miles de sus compatriotas y otros europeos.

La obra y la aventura de Gautier no fue, sin embargo, un hecho aislado, más bien al contrario. En el siglo XIX, y en especial las décadas de los años 30 y 40, España experimentó una auténtica invasión de personajes más o menos singulares –literatos, pintores o simples burgueses hastiados de su vida anodina–, llegados de lugares como Francia, Inglaterra, Alemania o incluso Estados Unidos.

Todos ellos recalaban en nuestro territorio atraídos por la avalancha de textos que describían a España como un enclave exótico, con paisajes y habitantes más propios de Oriente, que vivía anclado en un modo de vida casi medieval.

Así fue como se forjó el mito de la España romántica, un lugar casi mágico en el que era posible vivir en carnes propias un sinfín de aventuras, rodeados por una variada galería de tipos españoles que incluían desde el temible bandolero hasta la sensual y misteriosa gitana, pasando, cómo no, por el torero, la manola o los más dignos herederos de Don Quijote y Sancho Panza.

Destino España

En realidad, este fenómeno de la España cautivadora no era nuevo, ni mucho menos. Ya en la Antigüedad, fenicios, griegos, cartagineses y romanos arribaron a nuestro suelo y quedaron subyugados por las maravillas de la Península.

Siglos más tarde, fueron los piadosos peregrinos que viajaban hasta Santiago de Compostela quienes atravesaron nuestro territorio, e incluso algunos de ellos, como el célebre Aymeric Picaud, nos legaron sus relatos sobre las maravillas y singularidades que veían con sus propios ojos. Sin embargo, con el paso del tiempo la afluencia de visitantes europeos –al menos de aquellos que dejaron por escrito sus impresiones– fue reduciéndose notablemente.

Un cambio que se hizo evidente en los siglos XVI y XVII, cuando en la católica España, cualquier extranjero era rápidamente examinado con suspicacia como sospechoso de herejía, con el peligro que ello suponía de acabar ante el temible tribunal de la Santa Inquisición. Fueron tiempos, por tanto, en los que los únicos extranjeros que atravesaron nuestro suelo con cierta tranquilidad se reducían a monarcas de otras naciones o sus embajadores.

Algunos de estos viajeros poderosos y bien situados escribieron también sobre nuestra tierra, aunque sus textos dejaban poco espacio a la descripción de paisajes, costumbres o personajes, y se centraban más en cuestiones de índole política o vinculadas con la vida en la Corte.

Esta situación de escasez de visitantes foráneos comenzó a cambiar a partir del siglo XVIII. Se vivía entonces un ambiente de mayor tolerancia, y al amparo de ésta, comienzan a llegar, aunque tímidamente, los primeros viajeros que ansiaban conocer España de primera mano. Esta inicial oleada de visitantes estaba compuesta fundamentalmente de ciudadanos británicos, en su mayoría eruditos, literatos o artistas entre los que se contaban nombres como los de Townsend, Dillon o Carter.

En las décadas finales del siglo sería un militar, también británico, quien realizará uno de los primeros viajes atravesando buena parte de la piel de toro, y dejando por escrito sus impresiones sobre lo que tuvo ocasión de contemplar. Corría el año de 1774, y el escocés William Dalrymple ocupaba el cargo de mayor del ejército británico en el destacamento de Gibraltar.

El entonces tranquilo destino debía resultar aburrido en exceso para un hombre de acción como él, habituado a recorrer medio mundo, por lo que el militar solicitó permiso a sus superiores para atravesar la Península y conocer instalaciones militares como la nueva Academia Militar de Ávila o las del puerto de El Ferrol.

Lo cierto es que sus comentarios no resultaron demasiado positivos –sus textos no escatiman en críticas hacia los españoles y sus gobernantes–, pero supusieron uno de los primeros ejemplos de un género a punto de eclosionar: la literatura de viajes por España.

La mayor parte de los estudiosos que han abordado la cuestión del mito romántico de España coinciden en destacar la importancia capital que supuso para su desarrollo el estallido de la Guerra de la Independencia (1808-1814).

La contienda no sólo llenó nuestro suelo de tropas francesas y británicas –muchos de cuyos miembros quedaron fascinados por la singularidad de nuestro país y recogieron por escrito sus impresiones–, sino que, algunos años más tarde, con el movimiento romántico extendiéndose como la pólvora por toda Europa, la victoria española sobre el Imperio de Napoleón se vio como encarnación de un pueblo heroico y valeroso, capaz de resistir las durísimas acometidas del ejército más poderoso del mundo y que encajaba a la perfección en el ideal romántico.

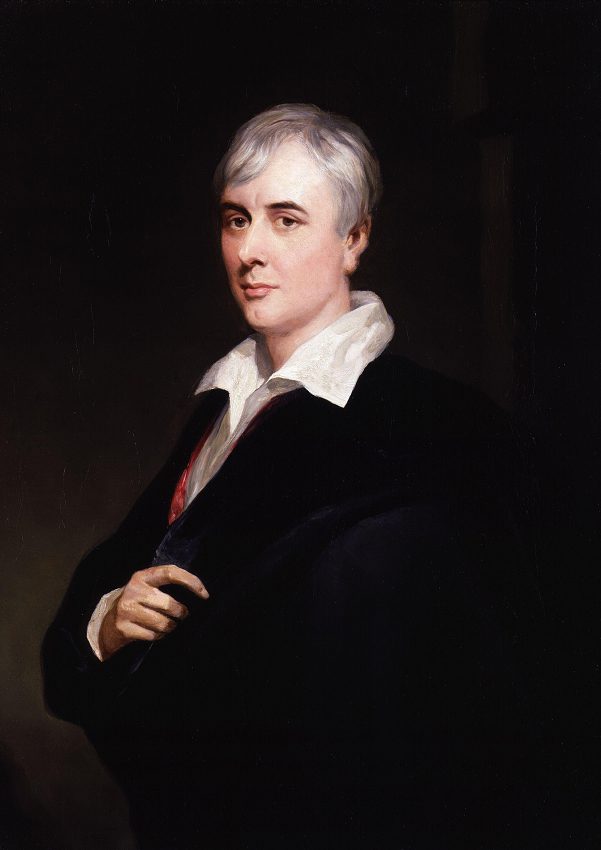

Entre las descripciones surgidas durante el fragor de la Guerra de la Independencia destaca una en especial, realizada por Edward Hawke Locker, oficial de la Marina británica que, destinado en la flota del Mediterráneo desde dos años antes, alcanzó las costas de Tarragona el 3 de octubre de 1813, donde sus ojos contemplaron con horror una ciudad arrasada y devastada por la contienda.

Nada más pisar tierra, Locker recibió el encargo de cumplir una misión de la mayor importancia: debía entregar unos importantes documentos al Duque de Wellington, en aquellas fechas establecido en la guarnición de Vera de Bidasoa (Navarra).

Fue así como nuestro protagonista –acompañado en su particular aventura de atravesar una España infectada de tropas napoleónicas por el joven John Russell, futuro primer ministro de su país–, inició un largo y agotador viaje no exento de riesgos. A lo largo de todo el recorrido, que le llevará en una primera etapa a pasar por localidades como Reus, Fraga, Zaragoza, Tudela o las proximidades de Pamplona, Locker –dotado de unas envidiables aptitudes artísticas– fue reflejando en sucesivos dibujos los devastadores efectos de la guerra, pero también todos aquellos paisajes, monumentos y enclaves que atraen su atención.

Tras cumplir con su cometido y entregar los despachos al Duque de Wellington, Locker decidió continuar viaje por su cuenta, en esta ocasión visitando lugares como Fuenterrabía o San Sebastián. Durante su vuelta a Tarragona, el británico aprovechó para dar un largo rodeo que le permitió disfrutar de las gentes, las comidas y los paisajes de Vitoria, Burgos, Segovia, Madrid, Toledo o Valencia, lugares que también dejó registrados en sus bellos dibujos.

Su particular odisea en suelo español se prolongó durante 55 días, pero el recuerdo y el afecto por España le acompañarían el resto de su vida. Sus bellas vistas de nuestro país no vieron la luz hasta 1823 cuando, con las tropas francesas de los Cien Mil Hijos de San Luis de nuevo en suelo español, se decidió a publicarlas en formato de grabados, primero por entregas y, un año más tarde, reunidas en un libro bajo el título de Views in Spain (Vistas de España). Su obra no sólo gozó de gran éxito entre sus compatriotas, sino que su lectura sirvió de acicate para el entonces naciente movimiento romántico que comenzaba a causar furor en países como Francia.

Es a partir de ese momento, en medio de la locura romántica, cuando el viaje a España comienza a realizarse por puro placer, y no fruto de necesidades estratégicas o militares. En este sentido, y junto al redescubrimiento de España que supuso para buena parte de Europa los sucesos acaecidos en la Guerra de la Independencia y descripciones como las realizadas por Locke, hubo una serie de condicionantes que propiciaron el surgimiento de ese mito romántico de nuestro país que iba a atraer hasta aquí a miles de visitantes extranjeros en las décadas siguientes.

Por una parte, la propia literatura española, con El Quijote de Cervantes a la cabeza, el Romancero o textos picarescos como El lazarillo de Tormes habían ayudado a alimentar la imagen de esa España romántica, plagada de tipos e imágenes costumbristas y exóticas. Por otro lado, la literatura de viajes, que estaba experimentando un éxito considerable por aquel entonces, fijó también su punto de mira en nuestros territorios que, para los románticos franceses, encarnaban a la perfección el ideal de un país que, a pesar de su relativa cercanía geográfica, conservaba en su esencia todo el exotismo, la belleza y la peculiaridad de un tiempo pasado sólo comparables a los lejanos rincones de Oriente.

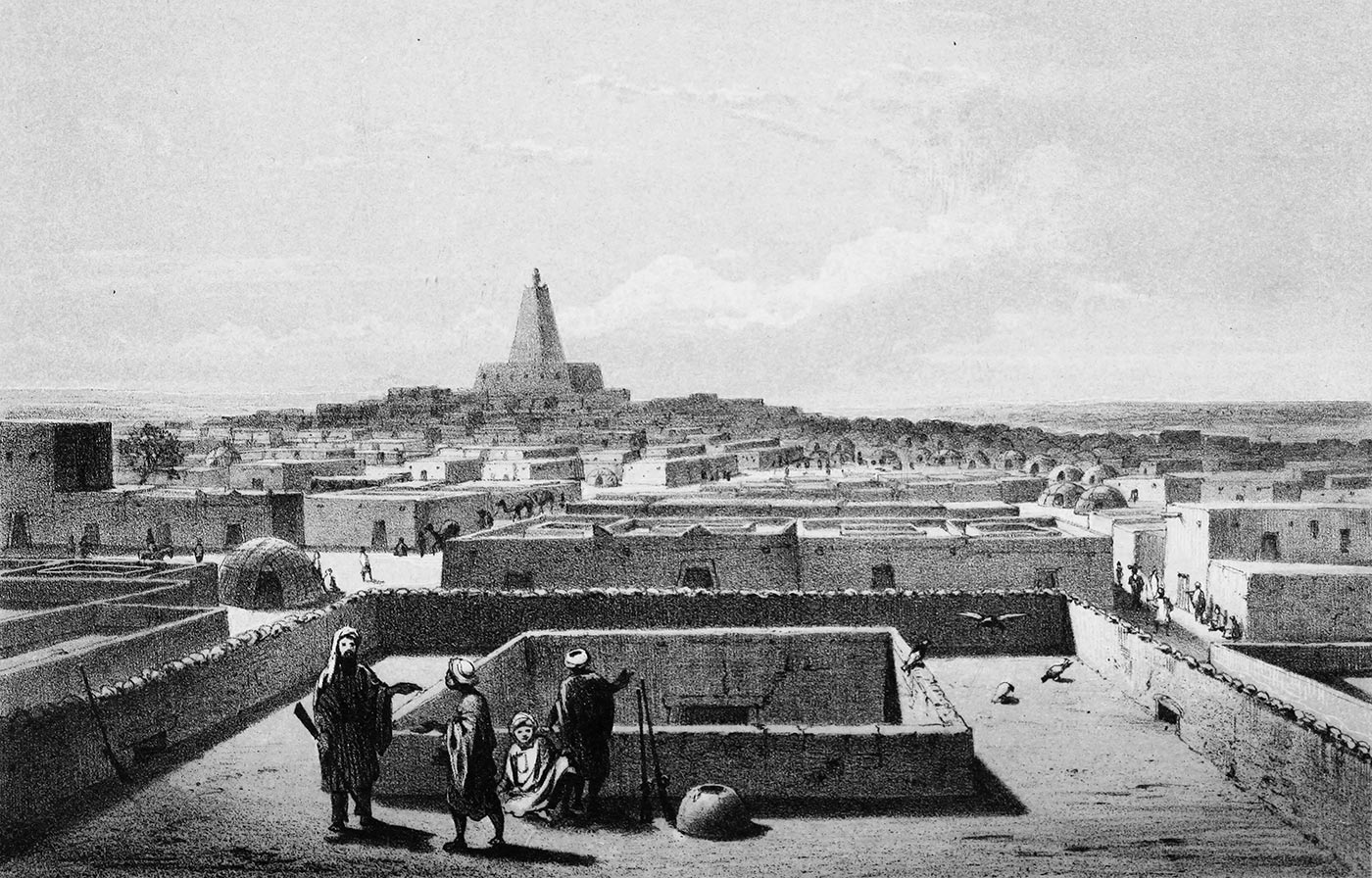

De hecho, una de las características más apreciadas por estos viajeros fue, precisamente, la todavía palpable huella de un pasado árabe, que esperaba en multitud de rincones españoles, sobre todo en Andalucía.

España era todavía, además, un país no exento de riesgos y sorpresas, plagado de bandoleros, truhanes y paisajes agrestes y peligrosos. Era, en definitiva, todo lo que un romántico europeo, hastiado de una aburrida vida burguesa en las modernas urbes, podía esperar en su búsqueda de emociones nuevas, fuertes y exóticas.

Entre estos «aventureros de frac», como acertadamente los denomina Luis F. Díaz Larios en su trabajo La visión romántica de los viajeros románticos, se encontraba el pintor escocés David Roberts. Entre 1832 y 1833, el artista romántico viajó por buena parte de nuestra geografía (especialmente por Castilla, el País Vasco y Andalucía) acompañado por el pintor español Jenaro Pérez de Villaamil.

Cautivado por las bellezas exóticas de España, Roberts llevó a cabo numerosas obras, en las que quedó clara su predilección por la huella musulmana y los rincones más exóticos de la Península. Sin embargo, y a diferencia de Hawke Locke, las pinturas de Roberts –algunas de ellas se conservan hoy en el Museo del Prado– se dejan arrastrar por cierta fantasía, desplazando el rigor y la exactitud a un segundo plano, a cambio de ofrecer visiones más propias del gusto romántico, plenas de exotismo y el dominio de lo sublime.

En aquellas mismas fechas de 1832, otro artista, nada menos que el francés Eugène Delacroix –convertido en adalid de la pintura romántica por sus seguidores frente a la más académica y convencional corriente neoclásica que aún pervivía en Francia– también recaló en el sur de España mientras viajaba a Argel en una misión diplomática al país africano.

La estancia de Delacroix fue mucho más breve que la de Roberts, pues se limitó a quince días en los que recorrió Sevilla, Córdoba o Granada, pero el impacto que causaron en su pintura el color, la luz y el espíritu aún visible de la presencia musulmana en los escenarios españoles que visitó es palpable en los apuntes y acuarelas que llenan páginas y páginas de los cuadernos que se conservan de aquel viaje. Aunque sin duda fue su estancia en Argel la que le abrió los ojos a una pintura llena de color y exotismo, la influencia de su breve paso por aquella España ubicada a las puertas de África no debió ser menor.

Un enamorado de Granada

Entre la numerosa y variopinta galería de viajeros que pisaron nuestra tierra a lo largo de todo el siglo XIX, pocos nombres son tan conocidos para el gran público como el del escritor y diplomático estadounidense Washington Irving. A diferencia de los personajes citados hasta ahora, Irving no llegó a España atraído por la fascinación romántica, sino que fue el embajador de los EE.UU. en Madrid quien, en 1826, le encomendó la tarea de investigar en archivos y bibliotecas –entre ellas la de El Escorial– cualquier documento relacionado con el descubrimiento del continente americano.

Aquella primera estancia en nuestro país se prolongó hasta 1829, tiempo más que suficiente para que el inquieto y curioso espíritu de Irving se enamorara hasta la médula de España, sus gentes, costumbres y paisajes. Fruto de su investigación histórica, el estadounidense dejó en negro sobre blanco varios ensayos que lo consagraron como un destacado hispanista, con títulos como La vida y viajes de Cristóbal Colón (1828), Crónicas de la conquista de Granada (1829) o Viajes y descubrimientos de los compañeros de Colón (1831).

Ya de vuelta en suelo estadounidense, Irving escribiría la que es su obra más célebre: Cuentos de la Alhambra (1833), en la que recopiló algunas de las leyendas más conocidas sobre el célebre edificio, y que en muchos casos descubrió tras largas charlas con los para él singulares habitantes granadinos.

Algunos años después, en 1842, Irving regresaría a Madrid, aunque en esta ocasión como embajador de EE.UU. en nuestro país, cargo que desempeñaría hasta 1846. Su legado literario es hoy culpable en buena medida del aluvión de turistas que cada año inundan la capital granadina buscando evocar alguna de las leyendas que dejó escritas sobre la hermosísima Alhambra.

Pero además de su obra más célebre y de su amor por España, el hispanista y diplomático dejó también sus impresiones, no siempre tan positivas, sobre su visión de ciertas costumbres españolas. Así, al referirse al tópico del español juerguista y poco interesado por el trabajo, dejó algunas líneas como estas:

«Hay dos clases de gente para quienes la vida es una fiesta continua: los muy ricos y los muy pobres. Unos, porque no carecen de nada; los otros, porque no tienen nada que hacer; pero no hay nadie que entienda mejor el arte de no hacer nada y de nada vivir, como las clases pobres de España (…) Dadle a un español sombra en verano y sol en invierno, un poco de pan, ajo, aceite y garbanzos, una vieja capa parda y una guitarra, y ruede el mundo como quiera».

En busca del peligro

Las décadas de 1830 y 1840 resultaron especialmente fecundas en lo que se refiere a la literatura de viajes por la España romántica. En esas fechas, cientos de extranjeros, en especial franceses, se aventuraron en los para ellos indómitos territorios peninsulares con la esperanza de descubrir los mayores exotismos y vivir notables aventuras. Buena parte de culpa de aquellos anhelos la tuvieron, como ya hemos visto, los distintos autores de textos sobre esa España romántica.

Uno de los más destacados fue, sin lugar a dudas, el literato Prosper Mérimée, quien pisó suelo español por primera vez en 1830, cuando tenía 27 años. Lo que encontró aquí debió satisfacer con creces sus expectativas, pues su peregrinar por tierras españolas se prolongó nada menos que tres años.

Durante ese tiempo redactó sus Lettres d’Espagne, descripciones en formato de cartas que enviaba a la Revue de Paris, y en las que reflejaba cuestiones costumbristas como las corridas de toros, los temibles bandoleros o incluso asuntos de hechicería. En una de estas cartas relata, por ejemplo, cómo en su visita a Valencia presenció la ejecución de un hombre que había asesinado a un guardia por impedirle entrar a la plaza de toros sin la entrada correspondiente.

En otros casos, el autor de Carmen –su obra más célebre, nacida también de sus experiencias en España– se lamenta de la falta de aventuras, uno de los anhelos que más atraían a los viajeros llegados del otro lado de los Pirineos. Mérimée se muestra decepcionado por no haber tenido ocasión de toparse con bandolero alguno en primera persona. Únicamente relata que, en cierta ocasión, encontrándose en Écija, asiste a la llegada de una diligencia cuyos viajeros han sido desvalijados hasta la desnudez por los bandidos.

La fascinación por los bandidos y su forma de vida le llevaron también a dedicar no pocas líneas a la figura de José María el Tempranillo, al que evoca casi como un héroe pues, pese a ser un maleante, «era muy cortés y bien manerado, y daba la mano a las señoras para que bajaran de la diligencia (…) Cuando roba un anillo a una dama dice: ‘Una mano tan bella no necesita de adornos’».

Esta necesidad un tanto alocada e inconsciente de experimentar el peligro en primera persona no fue algo exclusivo del escritor francés. La gran mayoría de los viajeros que acudían a España lo hacían en buena medida atraídos por la posibilidad de vivir aventuras, aunque éstas supusieran incluso un grave riesgo físico para su persona. Un buen ejemplo de ello lo constituye el texto con el que comenzábamos este artículo, redactado por el también literato galo Théophile Gautier.

Al igual que le sucedió a Mérimée, Gautier se quejó penosamente en sus textos por no haber tenido la «suerte» de ser asaltado por los temibles bandoleros. En cierta ocasión, sin embargo, a punto estuvo de cumplir su deseo:

«En una curva del camino, tuvimos un instante de glorioso pavor. Percibimos, gracias al claro de Luna, siete hombres altos y gallardos, vestidos con largas capas, cubiertos con puntiagudos sombreros, con el trabuco al hombro, que permanecían inmóviles en medio del camino.

La aventura, perseguida desde hacía mucho tiempo, se producía con todo el romanticismo posible. Desgraciadamente, los bandidos nos saludaron muy educadamente, con un respetuoso ‘Vayan ustedes con Dios’. Eran lo contrario de los ladrones, eran migueletes, es decir, gendarmes. ¡Oh, amarga decepción para dos jóvenes viajeros entusiastas que con mucho gusto habrían pagado una aventura al precio de sus equipajes!».

Apenas cinco años de la visita de Gautier a España, otro viajero, en este caso británico, se había dejado caer por nuestro territorio. Se trataba de George Borrow, quien durante sus cinco años de estancia entre Portugal y España, acabó por ganarse el llamativo apodo de Don Jorgito el inglés.

Apasionado defensor de la corriente romántica y todo un experto en lenguas (al parecer llegó a conocer más de treinta), Borrow llegó a la Península con la intención de convertir a los católicos españoles al protestantismo mediante la venta de biblias, pues su viaje era en parte un encargo de la Sociedad Bíblica de Londres, a la que pertenecía. Con semejante propósito en mente, el británico llegó a suelo portugués en 1835, e inmediatamente inició su camino a España.

Al llegar a Badajoz tuvo la ocurrencia de unirse a un grupo de gitanos que viajaban, al igual que él, con destino a la capital de España. Borrow aprovechó la compañía para perfeccionar sus conocimientos de caló, lengua que conocía bastante bien, pues en Inglaterra había vivido unos años en un campamento gitano.

Una vez en Madrid, Borrow se presentó con optimismo ante el ministro Mendizábal, pues creyó, no sin cierta ingenuidad, que aquel político responsable de la Desamortización vería con buenos ojos sus intenciones de difundir la doctrina protestante. Aunque el ministro lo despachó con sorna, el excéntrico inglés no cejó en su empeño. Así, no tardó en abrir un Despacho de la Sociedad Bíblica y Extranjera en la madrileña calle del Príncipe.

Como resultado de aquella aventura religioso-editorial, el ingenuo Borrow terminó con sus huesos en la cárcel por una breve temporada. Incluso en una situación como esta, el británico supo sacar provecho de aquella experiencia.

Durante su estancia en prisión hizo buenas migas con su compañero de cautiverio, un afamado delincuente de nombre Balseiro, célebre al parecer por su habilidad para escapar de cualquier agujero con rejas en el que fuera confinado. De hecho, y según el propio Borrow, poco después de su liberación su amigo Balseiro había alcanzado también la libertad, aunque de nuevo por sus propios medios.

Pese a que las experiencias de Jorgito el inglés en nuestro país no fueron todo lo fructíferas que él habría deseado, su interés por España no disminuyó. Buena prueba de ello son los textos que terminaría escribiendo sobre las experiencias de su viaje, como La Biblia en España, o el viaje, aventuras y prisión de un caballero inglés en un intento por difundir las Escrituras en la Península (1843).

En dicho trabajo, como anuncia el título, describe sus experiencias en prisión y no escatima en críticas al catolicismo cerril de algunos españoles, pero en el que también hay espacio para descripciones costumbristas y alabanzas a algunos paisajes hispanos. Tampoco olvidó Borrow a sus queridos gitanos, a los que dedicó otro ensayo, titulado Los Zincalí: relato de los gitanos en España (1841).

De París a Cádiz

La estampa, en aquel lejano año de 1846, debió resultar sin duda llamativa y pintoresca para los extrañados españoles que asistían con curiosidad al paso de un singular grupo de franceses en viaje por buena parte de la Península. Lo especial del grupo no era la nacionalidad de sus componentes, pues los lugareños estaban acostumbrados al paso de franceses, sino el hecho de que uno de ellos, que parecía ser el jefe, era un mulato corpulento de cabello ensortijado, vestido a la moda de París y ayudado en todo momento por un negro que respondía al nombre de Paul.

Aquel singular grupo, completado por otros tres galos de tez blanca, tenía como destino la ciudad de Cádiz, y el citado «jefe» no era otro que el afamado novelista Alejandro Dumas. La peculiar expedición aumentó en número al llegar a Madrid, pues a los ya citados, entre los que se encontraban Boulanger, Maquet y Dumas hijo –autor de La Dama de las camelias–, se sumaron Desbarolles y Giraud.

El abultado grupo de franceses, con Dumas a la cabeza, había sucumbido, como muchos otros europeos del momento, a la irresistible atracción de la España romántica. Sin embargo, en su caso se dio la paradoja de que su expedición, marcada sin remedio por la presencia del celebérrimo escritor, terminó por convertirse en centro de las miradas de los españoles, y no al contrario, en especial cuando arribaban a alguna gran ciudad, donde las obras de Dumas se le leían con gran interés, y siempre había alguna autoridad o revista literaria que le agasajaba con todos los honores.

La «expedición» española de Dumas parece haber tenido su origen en un encargo de la revista parisina La prêsse, a la que el mulato debía enviar puntualmente sus crónicas reflejando las costumbres, monumentos y tipos de la exótica España. Célebre por su vida disoluta, y con las facilidades para la fiesta que ofrecían las localidades españolas, Dumas no entregó a tiempo ni uno solo de sus prometidos textos.

Fue ya de vuelta en París, y acuciado por una amenaza de demanda de los editores, cuando el autor de El Conde de Montecristo redactó a toda prisa la obra que, bajo el título De París a Cádiz, resultó más un relato de sus andanzas hispanas que un texto descriptivo sobre las singularidades de la península ibérica. Sin embargo, sí hay en el texto de Dumas algunos apuntes curiosos, fruto de su peculiar personalidad y su habilidad para el relato de aventuras.

Si hemos de creer en su palabra, el escritor no se separó en todo su viaje de un completo repertorio de las armas más modernas pues, advertido por los escritos de otros viajeros por España, quiso ir bien prevenido contra bandoleros y maleantes. La atención del francés se centró sobre todo en la luz y el color de ciudades como Sevilla, Cádiz o Jaén y, por su puesto, en sus costumbres gastronómicas y en sus mujeres. Durante su paso por Sevilla, Dumas y su troupe asistieron a una fiesta flamenca, en la que el escritor quedó cautivado por el exotismo y energía de una bailarina:

«En España, la danza empieza por ser un placer para la propia danzarina, que baila con todo el cuerpo: los senos, los brazos, los ojos, la boca, las caderas, todo acompaña y completa el movimiento de las piernas (…) Se acerca a los hombres, se aleja y vuelve a acercarse, envolviéndoles en aquel fluido magnético que emana en ondas de su cuerpo ardiente de pasión (…) Se habla de los sueños del opio y de los delirios del hachís; he estudiado unos y he seguido los otros, y nada de todo eso se parece al frenesí de cincuenta o sesenta españoles aplaudiendo en el desván de un café de Sevilla».

Retrato de un país en cambio

Antes de iniciar su personal aventura por tierras peninsulares, el francés Gustave Doré gozaba ya de fama en su país por sus magníficos grabados de obras como La Divina Comedia o los Cuentos de Perrault. Sin embargo, cuando finalmente logró convencer a su amigo el barón Jean Charles Davillier para que le sirviera de guía –quien ya había recorrido nuestro país en al menos nueve ocasiones–, éste accedió con una condición: que el viaje sirviera no sólo para documentar las peculiaridades de España, sino también para ilustrar con sus dibujos una nueva e inigualable edición de El Quijote.

Doré cumplió su palabra, y dejó para la posteridad una de las ediciones ilustradas más hermosas que existen de la obra de Cervantes, pero no fue éste el único resultado de su viaje. Antes de iniciar su marcha, los dos amigos acordaron con la revista de viajes Le Tour du Monde, una crónica por entregas de sus andanzas españolas, que enviarían periódicamente, cosa que cumplieron, a diferencia de su compatriota Dumas.

Años más tarde, en 1875, la editorial Hachette publicaría aquellas crónicas reunidas en un tomo bajo el título de Viaje por España, con texto de Davillier y los hermosos grabados de Doré.

Cuando ambos llegaron a España en 1862, nuestro país estaba viviendo un frenético proceso de transformación. La península visitada y admirada en anteriores ocasiones por Davillier se iba desdibujando poco a poco, por lo que su nuevo viaje se convirtió casi en una carrera contrarreloj por capturar la esencia de aquella vieja España exótica y congelada en el tiempo, que iba dejando paso a un país más moderno, en el que los trenes, los telégrafos y otros adelantos parecían borrar todo su encanto romántico.

Doré y Davillier superaron con creces el desafío y su obra se convirtió en un veraz testimonio gráfico y escrito de la magia y la riqueza españolas; nada escapó a su escrutinio: paisajes, arquitecturas y tipos fueron magistralmente descritos, huyendo de los tópicos y ofreciendo al lector una imagen veraz de una España real, aunque cada vez más próxima al cambio.

Entre los lugares que más cautivaron a los dos viajeros estaba, como era de esperar, la mágica Granada: «Uno se cree transportado a un país encantado al penetrar bajo estos inmensos arcos de verdor, formados por olmos seculares, y se piensa en la descripción del poeta árabe que los compara a bóvedas de esmeraldas…», escribió Davillier. Fue también allí donde los dos amigos descubrieron a los gitanos del barrio del Sacromonte, con quienes hicieron buenas migas y se entusiasmaron al verlos bailar, trabajar o echar la «buena ventura».

La obsesión de una vida

Si hubo, entre los personajes aquí retratados, una figura marcada por el mito de la España romántica esa fue, sin lugar a dudas, la del escritor danés Hans Christian Andersen. Desde su más tierna infancia, en su mente quedó grabada a fuego el alegre carácter y la singular personalidad de los miles de militares españoles que, formando parte de las fuerzas napoleónicas, se establecieron en su ciudad natal, Odense.

A aquellos agradables recuerdos infantiles se sumarían años después decenas de lecturas sobre su anhelada España, a la que incluso dedicó varias obras sin siquiera haber puesto un pie en ella. Su única referencia de nuestro país procedía de aquellas lecturas, pocas veces ajustadas a la realidad, pero no hizo falta más para que la idea de visitar la Península se convirtiera en la auténtica obsesión de su vida. Para su desgracia, su sueño no se vería cumplido hasta 1862 –el mismo año en el que Doré y Davillier recorrieron España–, cuando contaba ya con 58 años.

El ansiado encuentro con la tierra de sus desvelos se produjo un 4 de septiembre, cuando Andersen, para entonces célebre por sus obras en toda Europa, atravesó la frontera por la Junquera. Su primera parada fue Barcelona, y la impresión no pudo ser más positiva. Allí disfruto de un magnífico banquete español, y pudo visitar los espléndidos cafés de la capital catalana, «más lujosos que los parisinos».

Sin embargo, y para su decepción, el ansiado viaje a nuestro país dejó en el danés un sabor agridulce. Acostumbrado como estaba a ser recibido con honores en todas las ciudades europeas del momento, su orgullo quedó claramente herido por la indiferencia de las autoridades y la élite intelectual española hacia su obra. Un desengaño que intentó aminorar con la alegría y el interés que despertaban en él las clases más bajas y desfavorecidas.

Desde Barcelona continuó viaje hasta Valencia y Alicante, ciudades éstas que causaron escasa impresión en su ánimo. A continuación siguió rumbo a Málaga, tras embarcar en Murcia en «una auténtica basura de embarcación española». Por fortuna, aquel desagradable viaje se borró inmediatamente al conocer la capital malagueña, ciudad que le pareció el lugar más maravilloso del mundo, en la que –según aseguró–, querría ser enterrado si fallecía durante su viaje español.

Pese a la admiración que despertó Málaga en su ánimo, fue Granada la ciudad en la que más tiempo se detuvo, pues pasó en ella tres semanas. Según sus propias palabras, fueron «veintiún días de sol y de buena vida», pero por alguna razón, aquella ciudad incomparable dejó en él una desagradable desazón cargada de melancolía: «Granada, al igual que Roma, ha sido para mí una de las ciudades más interesantes del mundo; un lugar donde creí poder echar raíces y, sin embargo, en ambas ciudades me sumí en un estado de ánimo de esos que los afortunados menos sensibles llamarían morboso», escribió.

Su viaje continuó por Gibraltar y una breve –aunque intensa– visita a Tánger. Cádiz no le atrajo especialmente, al contrario que Sevilla, lugar que le entusiasma por su espíritu de «ciudad mora» y la belleza de sus mujeres. Madrid, sin embargo, le pareció indigna de ser capital del país, y tras una visita a Toledo en medio del frío invierno, inicia su viaje de regreso a casa. Su última parada antes de abandonar España fue San Sebastián, otro lugar que se convirtió en una agradable sorpresa por sus bellos paisajes, y que ponía el punto y final a su aventura española.

Cumplido su sueño, Hans Christian Andersen dejó por escrito sus impresiones en In Spain (Viaje por España, Alianza Editorial, 2005), apenas un año después de su viaje. Ponía así punto y final a una obsesión que le había perseguido, como un fantasma, durante toda su vida.

‘GEORGE SAND’, UNA ARISTÓCRATA «LIBERTINA» EN MALLORCA

Aunque al nacer su nombre era Amandine Aurore Lucile Dupin, esta singular escritora francesa –criada en una familia aristocrática parisina– es mucho más conocida por su pseudónimo masculino: George Sand. Tras nueve años de matrimonio con el barón Dudevant, con quien tuvo dos hijos, Amandine comenzó a vivir una vida que escandalizó a la alta sociedad parisina del momento.

La libertad obtenida tras la separación de su marido le abrió horizontes insospechados: desde ese momento comenzó a vestirse con ropas masculinas, accedió a lugares impensables para una dama de su clase, al tiempo que aumentaba su fama por sus exóticos gustos y apetencias sexuales, que al parecer incluían las prácticas sadomasoquistas y la presencia de varios amantes.

Con semejante fama a cuestas, en el invierno de 1838 decide viajar a Mallorca acompañada por sus hijos y su entonces amante, el célebre compositor Frédéric Chopin. Aunque en un principio la experiencia resultó muy agradable –«Es poesía, es soledad; todo esto es lo más artístico y sorprendente de la Tierra. ¡Qué cielos, qué país! Estamos encantados», escribió en una de sus cartas–, no tardó en resultar más negativa. Empeñada en alejarse de la comodidad de Palma, Sand y sus acompañantes –con Chopin aquejado de tuberculosis– tuvieron serias dificultades en hallar un alojamiento decente, así como leña, mantas y vajilla.

Finalmente, y tras recalar de forma temporal en la casucha de un tal señor Gómez, los viajeros se alojaron en la Cartuja de Valldemosa, ocupando una de sus celdas por 35 francos al año, y donde su estancia mejoró considerablemente. En otra de sus cartas, describe con alegría su nueva residencia:

«El patio está lleno de naranjas y limones, tenemos cactus de hasta 10 metros de altura, y el mar está a sólo una milla y media de distancia (…) Tenemos una mula que nos lleva hasta el pueblo, claustros inmensos y la más bella arquitectura… ¡Espero que tengamos fantasmas!».

Todas aquellas impresiones fueron finalmente reflejadas por Sand en su libro Un hiver à Majorque (Un invierno en Mallorca), publicado en 1855.

CARACTERÍSTICAS DE UNA PASIÓN ROMÁNTICA

Los viajeros extranjeros que se animaron a visitar nuestro país durante el siglo XIX compartieron una “pasión romántica” que podría resumirse en los siguientes intereses: todos ellos deseaban escapar del aburrimiento y la rutina de su acomodada vida en las urbes europeas como París o Londres; veían en España un destino exótico, que rozaba lo oriental, y donde el peligro y la aventura acechaban a cada esquina.

Los lugares más deseados eran Andalucía (por su visible huella árabe ) y La Mancha (escenario de los episodios de El Quijote, que todo buen romántico debía haber leído una y otra vez), enclaves en los que, además, era posible contemplar una variada y colorida galería de tipos españoles, como los manolos y manolas, gitanos, bandoleros, bailaoras de flamenco y virtuosos de la guitarra.

Había además, junto al deseo insensato de toparse con los peligrosos bandoleros, un interés casi morboso por las ejecuciones públicas y las corridas de toros, que en suelo español, y a sus ojos, se convertían en espectáculos incomparables en los que la sangre derramada parecía aún más dramática y auténtica.

Como es lógico, no todos los viajeros que pasaron por España en el siglo XIX dejaron sus impresiones por escrito, pero los estudios bibliográficos más recientes cifran los relatos conservados –no sabemos con certeza cuántos pudieron perderse o nunca llegaron a ser impresos– en unos 560. De ellos, más de 300 se refieren a tierras de Andalucía, una evidencia más de la atracción especial de aquellas tierras a ojos de los modernos europeos de la época.

14 comentarios

El artículo es muy interesante. Atrapa desde el primer hasta el último párrafo.

Muchas felicidades.

Muchas gracias Sergio. Nos alegra que te haya resultado interesante 🙂 Revisa el resto de la web, seguro que encuentras más material de tu agrado.

Saludos

Pedazo de artículo, me ha encantando. Mi enhorabuena. Hablas de personajes y libros que he tenido la fortuna de leer, pero me has abierto a nuevos personajes que no conocía y así, tengo mas lectura y mas interés en ampliar información de la época romántica de España. Mil gracias.

Muchas gracias a ti Marga, nada más satisfactorio que haberte aportado información nueva con la que ampliar tu conocimiento sobre el tema 🙂 Saludos

Genial! Espero que escribas mas articulos como este.

Excelente articulo. Enhorabuena por contarlo tan bien. Me han mandado el enlace hoy. Seguro que hay cosas interesantes y curiosas en el resto de la revista .

Muchas gracias por tu comentario, Francisco. Esperamos que encuentres otros artículos de interés en la revista 🙂