El mundo natural, ese del que venimos y al que aún pertenecemos, se encuentra cada vez más arrinconado. En las últimas décadas, las ciudades no han dejado de crecer, expandiendo su presencia de manera exponencial, como una marea gris que todo lo arrasa. Autovías, urbanizaciones, naves logísticas, centros comerciales, granjas solares, campos de cultivo intensivo…

El metaurbanismo, al que podríamos definir como el proceso por el cual el territorio se convierte en una extensión funcional de la ciudad; ha acentuado, cuando no fagocitado, cualquier frontera entre lo urbano y lo rural (ya no digamos lo silvestre). Y con ello, ha encerrado a la fauna salvaje entre barreras más o menos invisibles, condenándola a sobrevivir entre islas de tierra baldía, rotondas y escombreras. O entre edificios, grandiosas avenidas y barriadas y plazas sin una triste brizna de hierba.

Los animales salvajes no son solo los que habitan los grandes parques nacionales. También lo son los zorros que cruzan de noche por los polígonos industriales, las rapaces y garzas que sobrevuelan los vertederos, los anfibios que intentan cruzar una carretera cada primavera para reproducirse, y los erizos que se cuelan en jardines buscando un refugio imposible. Todos ellos, antiguos habitantes de un paisaje que alguna vez fue continuo, hoy deben aprender a moverse en un tablero de juego fragmentado, lleno de trampas, ruido y amenazas inminentes. Algunas invisibles.

La fauna urbana es sinónimo de infinita resiliencia. A una mínima respuesta de espacio sin alquitranar nacen las malvas, los dientes de león, llegan las hormigas, y con ellas detrás los páridos, y si se anima la cosa ya con árboles y arbustos, tenemos el cóctel perfecto de un parque urbano como refugio de biodiversidad. Porque la vida sabe agarrarse a un clavo ardiendo. La lástima es que la estemos forzando a ello.

Este metaurbanismo no solo ocupa espacio físico. También impone una lógica de exclusión. Cada espacio nuevo construido por y para los humanos implica una renuncia tácita al resto de formas de vida. ¿Dónde anidarán las golondrinas cuando encuentren que sus coordenadas remiten ahora a un modernísimo y superlativo edificio acristalado y sin aristas? ¿Qué opciones tienen los reptiles cuando se asfaltan los bordes del camino y desaparecen las piedras en las que se solean en silencio? ¿Cómo podrá sobrevivir una comunidad de anfibios si su pequeña charca es drenada o aislada entre carreteras?

La fragmentación del hábitat es hoy una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en Europa. El problema ya no es solo la destrucción, sino la desconexión: la imposibilidad de que los animales se desplacen, migren, encuentren pareja o alimento. Los pasos de fauna, los ecoductos, los túneles subterráneos son parches necesarios, pero insuficientes, en un modelo que sigue poniendo por delante la conectividad del tráfico rodado antes que la conexión ecológica.

Primavera silenciosa y cantar por encima del ruido

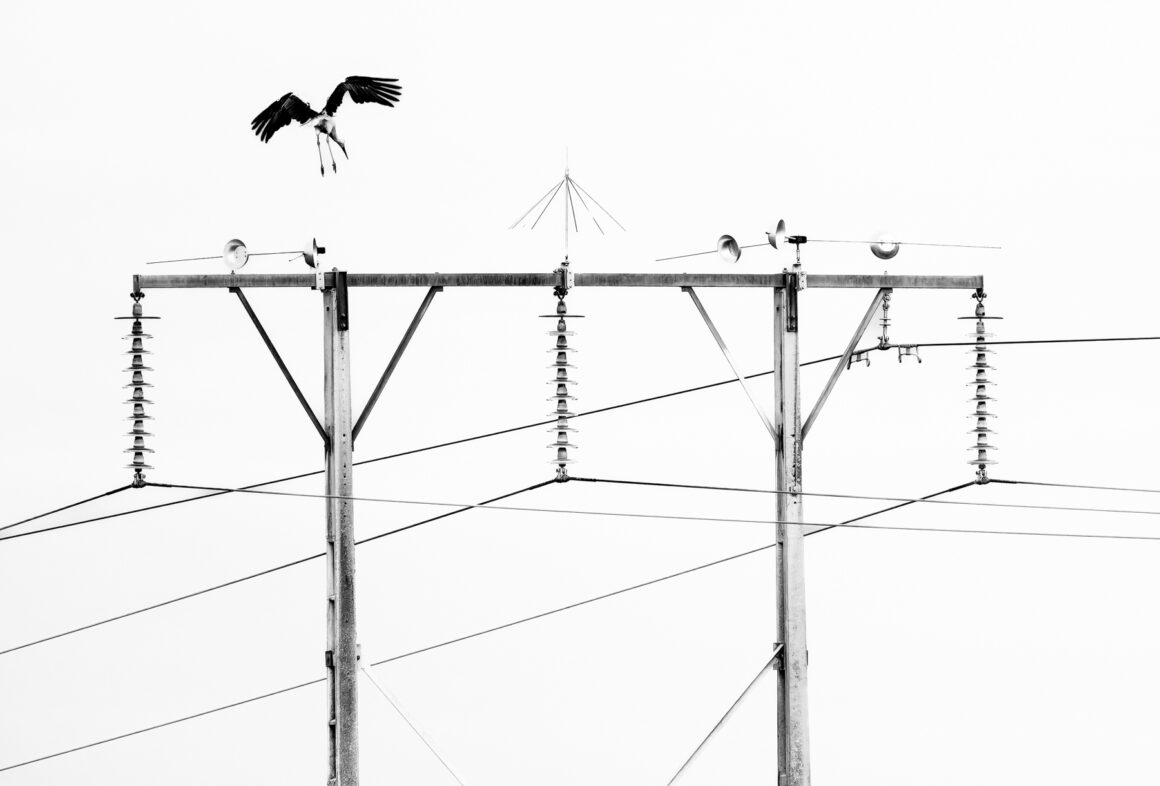

Mientras tanto, la naturaleza responde como puede. Hay aves que aprenden a anidar en señales de tráfico, mamíferos que adaptan su dieta a los desperdicios humanos, insectos que colonizan descampados entre edificios. Y esto no es una adaptación victoriosa. Es un relato de resistencia frente a la extinción. De vida salvaje viviendo en los márgenes, confinada por el avance insaciable del cemento.

Quizá el reto más urgente no sea cómo proteger las reservas naturales, sino cómo renaturalizar lo que ya hemos convertido en inhóspito. Cómo devolver el paso al zorro, al sapo, al milano. Al conejo aturdido que se encuentra por centenares a los márgenes de las carteras y a los que desgraciadamente se atropella masivamente en muchos puntos de nuestro país.

¿Cómo dejar que el campo respire entre las costuras del asfalto? Porque si todo ha de ser funcional, y se acota la naturaleza a una perspectiva de mero decorado, el mundo no será más apto para los humanos: será sencillamente más hostil para todos.

Por finalizar esta reflexión dos pequeños apuntes / fenómenos en los que pararnos un instante a meditar.

El nivel de decibelios que alcanza una ciudad es un factor de estrés, no solo para los humanos, también para los animales que viven ella. Su comunicación se ve interrumpida por gritos, tráfico, claxones y demás devenires de los humanos en su rutina diaria. Es muy difícil que un gorrión se pueda hacer oír por encima de ese ruido.

El otro fenómeno es el denominado «la primavera silenciosa» o «el parabrisas limpio», ambas, respuestas a la alarmante pérdida de biodiversidad. Pasear por un espacio silvestre o natural debería ser sinónimo de disfrutar de un agradable batiburrillo de cantos, chirridos, zumbidos y estridulaciones, pero el campo ha bajado su nivel de sonido ambiente. Hay menos seres vivos y eso se nota en la confección acústica de los paisajes. La del parabrisas limpio se entiende con meridiana claridad, la masiva pérdida de artrópodos está empezando a hacer caer las fichas del dominó de la vida, y ellos son el eslabón más necesario y débil, el más desconocido, amplio y el que menos parece importarnos.

Sigamos apostando por un paisajismo amigable que permita renaturalizar los espacios verdes, las opciones que contemplan el resto de seres vivos de nuestra ecuación en una transición hacia una convivencia más armoniosa y en la que miremos de tú a tú al resto de actores de la naturaleza para generar un diálogo que alimente e impulse una nueva forma de coexistencia estimulante, beneficiosa y agradable para todos.