Estuche, jeringuilla, cuchara y polvo blanco. Estos fueron, durante muchos años, los utensilios más a la moda que caballeros y damas respetables podían contar entre sus complementos. Pese a lo que afirmó recientemente cierta política madrileña, Occidente ha tenido una larga y estrecha relación con todo tipo de drogas. En la España de finales del siglo XIX, al igual que en el resto de Europa, la morfina hizo furor entre las clases más altas y elitistas pues, lejos de ser visto como algo vergonzoso, el consumo de este opiáceo se convirtió en signo de distinción y glamur.

Bálsamo suicida, néctar del bien y del mal, letargo de la vida con ansias de vivir (…) Sirena de voz melosa, hada del amor al sueño, veladora de la paz y dulce visión». Con esta poética descripción, que parece dedicada a una amante de doble rostro –y en cierta medida así era–, bosquejó los efectos agridulces de la morfina el pintor y escritor Santiago Rusiñol hace ahora más de cien años. El artista catalán sabía bien de qué hablaba pues, no en vano, la kentomanía, «el hábito de la jeringuilla», le acompañó durante buena parte de su vida, al igual que le sucedió a un número importante de sus contemporáneos, en su mayor parte miembros de la alta sociedad española o de la élite intelectual y artística de su tiempo.

Hoy, en pleno siglo XXI, suenan voces de alarma a ambos lados del Atlántico –aunque especialmente en Estados Unidos–, ante el furioso repunte de una epidemia de opiáceos que causa estragos entre la población, con el temido fentanilo como amenaza más reciente. Según las autoridades políticas y sanitarias estadounidenses, en el año 2022 murieron más de 100.000 personas por sobredosis de opiáceos en el país. Por ofrecer una comparación, en los 19 años que duró la guerra de Vietnam , perdieron la vida unos 58.000 estadounidenses. Unas cifras estremecedoras que se multiplican sin freno si nos fijamos en el número de adictos a la heroína, y que superan los tres millones de personas en todo el país si añadimos a quienes viven enganchados a distintos opiáceos vendidos con receta.

En España y el resto de Europa –donde se ha registrado también un repunte de consumo, aunque sin alcanzar cifras tan alarmantes–, la última epidemia de heroinomanía tuvo lugar a finales de la década de los 70 y durante buena parte de los 80. Un horror que muchos todavía recordamos –¿quién no conoce un amigo o pariente que acabó atrapado por la jeringuilla?–, y que desembocó en terribles consecuencias de delincuencia y salud pública.

Justo cien años antes, más o menos cuando Rusiñol escribía sus amargas palabras de enamorado a la sustancia blanca, Europa –España incluida– vivió la propagación de una epidemia similar, aunque de consecuencias mucho menos dramáticas: la morfina se extendió entre las élites y, curiosamente, lejos de suponer un problema de social, su consumo fue visto como un signo de modernidad y glamur.

Orígenes de una moda decadente

Bautizada en honor al dios griego del sueño –Morfeo–, la morfina fue sintetizada por primera vez a principios del siglo XIX por el científico alemán Friedrich Wilhelm Sertürner. Hasta entonces, había sido el opio la sustancia preferida por los galenos para tratar una larga lista de dolencias médicas, pero con el descubrimiento de la morfina y otros opiáceos como la codeína, la situación cambió de forma radical. Otro de los “hitos” que favoreció el uso (y abuso) de la morfina fue la invención de la aguja hipodérmica en 1855 –lo que permitió una administración más eficaz y sencilla–, y poco después el diseño de las jeringuillas, ideadas inicialmente por el cirujano francés Charles Gabriel Pravaz, aunque el diseño moderno desechable fue perfeccionado por Alexander Wood.

La morfina se extendió entre las élites y, curiosamente, lejos de suponer un problema de social, su consumo fue visto como un signo de modernidad y glamur.

Durante las primeras décadas de uso, fueron los miembros del gremio sanitario –médicos, enfermeras, etc.– y sus parientes los primeros en sucumbir a los encantos de la morfina. De hecho, las estadísticas manejadas por los historiadores revelan que casi el 50% de los adictos a la sustancia eran profesionales de la salud. El resto se repartía entre pacientes de distintas dolencias –enganchados en poco tiempo y sin remedio al polvo blanco–, miembros de las clases altas y profesionales liberales, además de artistas e intelectuales.

A la difusión de la nueva y “milagrosa” sustancia contribuyeron también de forma notable las compañías farmacéuticas, que no tardaron en promover a través de la publicidad las bondades de una nueva droga que se vendía como la panacea para todo tipo de males, incluyendo la adicción al opio o el alcohol, que ya en aquellos años hacían estragos entre distintas clases sociales. Se dio así la paradoja de que la morfina comenzó a utilizarse como medio de deshabituación a otras adicciones –además de para paliar o curar afecciones como la tos, la tuberculosis o la neurastenia y para calmar fuertes dolores–, provocando, como es lógico, un gran número de dependientes a la “mágica” droga.

El último “empujón” que derivó en el éxito de la morfina lo propiciaron dos guerras: la de secesión en Estados Unidos y la francoprusiana en Europa. En ambos conflictos se extendió el uso de la morfina para paliar el terrible dolor de amputaciones y mutilaciones, al tiempo que su uso se popularizaba entre los oficiales a modo de “euforizante”, como modo de levantar el ánimo y de soportar los horrores de la guerra.

Así, al acabar sendos conflictos, muchos de los hombres que habían pisado el campo de batalla y sobrevivieron regresaron a casa convertidos en adictos. Hacia 1875, la morfinomanía se había convertido ya en la primera gran toxicomanía moderna, y su uso continuó aumentando en los años siguientes.

Pese a lo que podría pensarse, el éxito de la morfina no desembocó en la aparición de una horda de yonquis marginales, más bien al contrario. Por un lado, el coste de la droga limitaba su uso a las clases más pudientes –aristocracia, burguesía y profesionales liberales– y a los sanitarios y, por tanto, unos y otros tenían un fácil acceso al “polvo mágico”. No hay que olvidar que, en aquellas fechas de finales del siglo XIX, y hasta la segunda década del XX, la morfina –y poco después también la heroína– se vendía legalmente en las farmacias. Este hecho suponía que la morfina consumida fuese de gran calidad, sin adulteraciones, y por tanto no existía un mercado negro ni las consecuencias de marginalidad que se harían tan habituales a finales de la centuria siguiente.

Por esta razón, aunque los morfinómanos lógicamente sufrían un severo síndrome de abstinencia si suspendían el consumo, mientras seguían administrándosela de forma ordenada e higiénica no sufrían dolencias evidentes y, de hecho, la mayor parte de ellos eran capaces de llevar una vida “normal”, desempeñando sus trabajos y quehaceres diarios sin necesidad de ocultar su hábito al resto de ciudadanos. Tanto es así, que muchos adictos a la morfina siguieron inyectándose durante décadas «sin mayor problema» que el síndrome de abstinencia, circunstancia que no supuso inconveniente alguno debido al fácil acceso, al menos hasta las primeras prohibiciones, a partir de 1912.

Signo de glamur y modernidad

Todas estas circunstancias terminaron dando lugar a un hecho sin duda singular: en lugar de ser visto como un hábito pernicioso y reprobable, la morfinomanía –al menos en ciertos ambientes–, acabó convirtiéndose en una conducta no sólo tolerada, sino incluso vista como signo de modernidad y distinción.

Como en el caso de otras sustancias –como el éter, el opio, el ajenjo o el hachís–, la moda de la morfina adquirió un notable éxito entre los círculos más bohemios, intelectuales y pudientes de las capitales europeas, y de forma especial en París. Los círculos de decadentistas abrazaron con pasión la “fiebre” de la aguja, haciendo un uso lúdico de la sustancia, tanto en público como en privado, que otorgaba a los usuarios un aire de elegancia y distinción. Tanto es así que, en Francia, por poner un ejemplo, era habitual que las damas más respetables de la alta sociedad hicieran cola para inyectarse en algunos salones, compitiendo en clase y poder adquisitivo mostrando sus jeringuillas y estuches creados ex profeso por los joyeros más exclusivos, que bañaban en oro y decoraban con brillantes los utensilios empleados para administrar la droga.

El uso de la morfina por parte de las mujeres de clase alta fue algo muy habitual, como bien reflejó Alejandro Dumas (hijo), al asegurar que la morfina era el ajenjo de las damas. Aunque en ocasiones las mujeres se inyectaban en público en ciertos salones distinguidos, lo habitual es que se reunieran en casas privadas para hacerlo, o bien que se dejaran mecer por la droga de Morfeo en la intimidad de su alcoba. Lo explicaba muy bien el escritor francés Jean-Marie Gerbault con estas palabras: «Se desató entonces, en ciertos medios, un frenesí, un hambre loca de pinchazos. Las elegantes ocultaban en sus manguitos minúsculas jeringuillas de oro con objeto de no perder una dosis, ni siquiera durante las visitas». Y también los hombres sucumbieron a los encantos de la morfina: «Los grandes drogados, conocidos por todo París, hacían incluso ostentación de inyectarse en público. Algunos llevaban permanentemente clavada una aguja de oro por debajo del apósito».

Rusiñol, el morfinómano

La fiebre de la aguja llegó también a España, y su uso se extendió –aunque en menor medida que en Francia– en los ambientes más cosmopolitas y modernos de las grandes ciudades. Uno de los adictos más célebres fue, como avanzábamos al principio, el pintor y escritor Santiago Rusiñol. Heredero de una adinerada familia de la burguesía catalana, el artista se estableció en París en 1889, donde compartió andanzas y aventuras con otros pintores como Zuloaga –con quien compartió vivienda–, Ramón Casas o Anglada Camarasa. Parece que fue en la capital francesa donde Rusiñol adquirió su adicción, a raíz de una caída que le causaba fuertes dolores en una pierna.

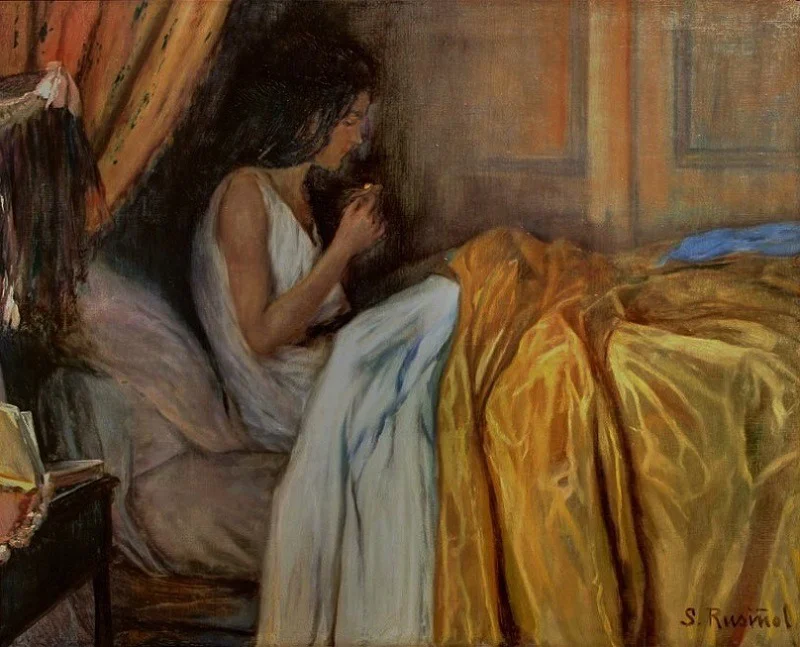

Pero incluso antes de verse atrapado por las redes de la droga, el propio Rusiñol había tenido un primer contacto con la morfina a través de su arte. Al igual que otros muchos pintores de la época, el barcelonés retrató en 1894 una escena con una morfinómana como protagonista. Tanto en Antes de tomar el alcaloide como en La morfina –ambas pinturas realizadas el mismo año–, Rusiñol retrató a la modelo Stéfanie Nantas, que era una verdadera morfinómana, antes y después de administrarse la droga.

En el primer lienzo la joven aparece en la cama, sosteniendo una cuchara en la que prepara la sustancia, mientras que en la segunda la adicta se ha abandonado ya al placer tranquilo del opiáceo: aparece lánguida, con el tirante del camisón caído, la mano derecha crispada por los efectos del «néctar del bien y del mal» y el rostro reflejando el alivio de la dosis recibida.

A su vuelta a España, el propio Rusiñol estaba atrapado ya por las garras de la morfina, y no hizo esfuerzo alguno por ocultarlo, más bien al contrario. En 1896 escribía a su amigo, el crítico Raimon Casellas, confesándole: «Me resulta imposible ya prescindir de la morfina, porque el dolor pasa a ser alarmante». Un año más tarde se dejaba ver en sociedad, con motivo de un estreno teatral, y la prensa lo describía de la siguiente forma: «A continuación apareció Rusiñol, vestido de etiqueta (…) y un aire soñador como el de aquel a quien transporta la morfina al país de Mahoma». Pese a todo, no faltaron las críticas y reproches de quienes más le apreciaban, animándole a dejar su hábito. Así lo hizo, por ejemplo, su buen amigo Ignacio Zuloaga. En una carta escrita en 1898, el pintor guipuzcoano le recriminaba afectuosamente: «Querido Rusiñol: no comprendo cómo tienes tan poca voluntad para dejarte dominar por la morfina, siendo un veneno tan activo (…) Domínate, querido Rusiñol, mira que luego es tarde; te lo dice un amigo que te quiere más que un hermano».

Rusiñol hizo caso de los consejos de su amigo y de los de su propia esposa, y al año siguiente ingresó en una clínica de desintoxicación dirigida por el doctor Paul Sollier en Boulogne-sur-Seine. Parece que salió de allí libre de su adicción, aunque por desgracia volvería a caer en ella años más tarde, hacia 1920. En esa ocasión, la morfina no le abandonaría ya hasta su muerte.

Rusiñol no fue el único artista en retratar la perversa adicción a la morfina. Al igual que él, otros pintores de su tiempo, españoles y franceses –entre otros– dieron buena cuenta de esta costumbre con sus pinceles. El también catalán Hermenegildo Anglada Camarasa pintó obras como La droga o Le paon blanc, y otro tanto hicieron artistas como Albert Matignon (Les morphinées), Eugène Grasset (La morfinómana) o Paul Albert Bernard (Morfinómana).

Otro tanto sucedió en el ámbito de la literatura. La protagonista de la novela La Quimera (1903), escrita por Emilia Pardo Bazán, se convirtió en el paradigma de la morfinomaníaca española. Espinita Porcel, una coqueta aristócrata adicta a los cigarrillos de opio y las inyecciones de morfina, se presenta en las páginas de la novela como mujer de gran exquisitez estética, ante cuyos pies cae rendido el pintor Silvio Lago. Ramón Gómez de la Serna también usó a una adicta a la morfina –una mujer de rompe y rasga, de gran belleza y temperamento–, como protagonista para su novela La Nardo. Y ya en fechas más tardías, Pío Baroja hizo una atinada descripción de la bohemia madrileña finisecular en Las noches del Buen Retiro (1933), donde encontramos personajes como un aristócrata decadentista sin laringe, adicto a la morfina y muy dado a relatar aventuras sexuales de tono perverso.

Todas estas expresiones artísticas, plásticas y literarias, plasman una buena imagen de cómo fue el perfil de los adictos españoles a la morfina en la España de entre siglos. Sin embargo, también contamos con otros testimonios con nombres y apellidos, gracias a la popularidad de algunos de los morfinómanos, a menudo en el círculo de la bohemia y la intelectualidad ibérica de la época. Así, la prensa y las crónicas sociales de principios de siglo XX dieron buena cuenta de las andanzas canallas y nocturnas de personajes como Tórtola Valencia, una célebre bailarina que alternaba siempre en compañía del marqués y escritor Antonio de Hoyos y Vinent, el dibujante Pepito Zamora o el escritor y periodista Álvaro de Retana.

Todos ellos solían dar rienda suelta a sus pasiones en la vida nocturna madrileña y barcelonesa, lo que incluía siempre buena dosis de distintas drogas, especialmente morfina. Tórtola y su grupo eran asiduos a las noches de La Criolla, un garito portuario de la ciudad condal, en el que se mezclaban delincuentes y proxenetas con travestidos y miembros de la adinerada burguesía catalana. Las extravagancias del grupo no escapaban a los cuchicheos de la época, y a menudo alcanzaban en ocasiones las crónicas periodísticas, como cierta ocasión en la que la bailarina, claramente bajo los efluvios de la morfina se paseó por las calles de Sevilla con ropas de estilo oriental, llevando un loro sobre su hombro y acompañado por un sirviente hindú, mientras fumaba largos cigarrillos con boquilla.

Teresa Wilms Montt, poeta y escritora chilena, fue otro de los personajes que se dejó ver un tiempo por los círculos más bohemios de la movida madrileña de principios del XX. En 1918, por ejemplo, frecuentaba la compañía de Valle-Inclán, quien no sólo le prologó varias de sus obras, sino con el que también compartía el gusto por la marihuana, y juntos acudían al Café del Pombo, al Gato Negro o a Los Espejos. La hermosa Teresa, cuya belleza e inteligencia sedujeron a figuras de aquel tiempo como Gómez de la Serna, Juan Ramón Jiménez o el pintor Julio Romero de Torres, quien llegó a retratar su sensualidad en uno de sus lienzos. Teresa Wilms no sólo era una consumidora de marihuana, sino que también se la veía a menudo bebiendo absenta (ajenjo), tomando cocaína o inyectándose morfina. Tras su aventura española, la poetisa chilena recaló en París, donde poco después, en 1921, se suicidó ingiriendo Veronal, un potente barbitúrico.

Un consumo silencioso

Excepto casos concretos y a nivel individual y familiar, lo cierto es que la adicción y el consumo de morfina nunca se convirtieron en una preocupación social ni motivo de alarma para la sociedad española de la época. Algunos médicos del momento, como el higienista Ignacio Llorens y Gallard (autor de Un vicio fin de siglo) o el Dr. Pagador (quien escribió Los venenos sociales) reflejaron los problemas derivados del consumo de morfina, en especial los causados por el síndrome de abstinencia, pero no fue hasta la publicación de El hábito de la morfina. Clínica y terapéutica (1936), obra del Dr. César Juarros, que se analizaron en profundidad los serios peligros de esta adicción. Juarros, médico de ideas progresistas, advirtió del peligro de la morfina, a la que calificó de plaga social capaz de competir con el alcohol, y sentó las bases para abordar el tratamiento de la adicción.

El texto de Juarros tardó mucho en llegar, y de hecho en todo ese tiempo la morfina, la heroína y otras sustancias campaban a sus anchas sin mayor problema en España. No fue hasta 1914, con la firma del Convenio de La Haya, cuando se comenzó a controlar –aunque sin demasiados empeños– la preparación y distribución de opio, heroína, cocaína y morfina. De hecho, no fue hasta una fecha tan tardía como 1932, que el Ministerio de Gobernación emitió un decreto que prohibía la importación y fabricación de diacetilmorfina (heroína), que hasta entonces seguía dispensándose en farmacias y boticas a cinco pesetas el gramo. Incluso tras la Guerra Civil, que favoreció la aparición de muchos nuevos adictos a la morfina –generalmente heridos y mutilados a los que se administró para calmar los fuertes dolores–, la situación fue de tolerancia y permisividad hacia la droga, pues se llegó a crear un carné reglamentario que permitía consumir dosis extraterapéuticas a quienes habían acabado convirtiéndose en adictos.

Durante la posguerra, y hasta la Transición, la figura del morfinómano quedó reducida pues a pacientes habituados a causa de la prescripción médica, una situación bien distinta al glamour y la distinción que había rodeado a los kentomanos de la bohemia y aristocracia de fin de siglo. Con la democracia llegó una nueva epidemia, la de heroína, y en esta ocasión, por desgracia, las consecuencias fueron mucho más devastadoras: miles de muertos, delincuencia, SIDA y marginalidad. La figura del dandy morfinómano dejaba paso a otra mucho más siniestra, la del yonqui rodeado de miseria y enfermedad.

EL SELECTO CLUB DES HASHISCHINS

Antes que la morfina, otras sustancias psicoactivas como el opio o el hachís se convirtieron en objeto de “experimentos” y usos recreativos por buena parte de las clases altas y los círculos bohemios e intelectuales de toda Europa. En este contexto, durante la primera mitad del siglo XIX, París se consolidó como uno de los epicentros de estas exploraciones. Fue allí donde adquirió gran notoriedad un grupo que llegó a conocerse como el Club des Hashischins (Club de los consumidores de hachís), integrado por personalidades destacadas del mundo literario y artístico como Víctor Hugo, Alejandro Dumas (padre), Charles Baudelaire, Honoré de Balzac, y el pintor Eugène Delacroix. Este peculiar grupo se reunía entre 1844 y 1849 en el lujoso Hôtel de Lauzun, una mansión situada en la Île Saint-Louis, donde celebraban encuentros mensuales dedicados a experimentar con los efectos del hachís. Para ello, solían consumir una pasta conocida como dawamesk, elaborada a partir de cannabis, especias y miel, que ingerían en pequeñas dosis con la esperanza de alcanzar estados alterados de conciencia que potenciaban su imaginación y creatividad. El club no solo buscaba disfrutar de los efectos recreativos de la droga, sino también estudiar sistemáticamente sus propiedades psicológicas y creativas, analizando cómo el uso continuado del derivado cannábico influía en la percepción, las emociones y la expresión artística. Esta práctica era reflejo de la fascinación romántica de la época por lo exótico, lo desconocido y las posibilidades del espíritu humano, en un París donde la experimentación con sustancias y la introspección filosófica iban de la mano.